En couverture

Jean-Claude Labrecque

25 décembre 2017

[ ENTREVUE ]

UN MAÎTRE DU KODAK

Nous avons rencontré Jean-Claude Labrecque chez lui. Il nous semblait bien nécessaire d’obtenir le point de vue de celui qui est au cœur du film de Michel La Veaux, Labrecque, une caméra pour la mémoire. Jean-Claude fait plusieurs affirmations dans le film pour définir sa conception du cinéma. Nous voulions qu’il explicite sa pensée. Comme souvent il aime raconter plusieurs éléments de sa vie; nous en avons conservé plusieurs ici.

PROPOS RECUEILLIS ET RETRANSCRITS PAR PIERRE PAGEAU

Avez-vous été surpris qu’on veuille faire un film sur vous, et aussi que ce film soit réalisé par un directeur photo ?

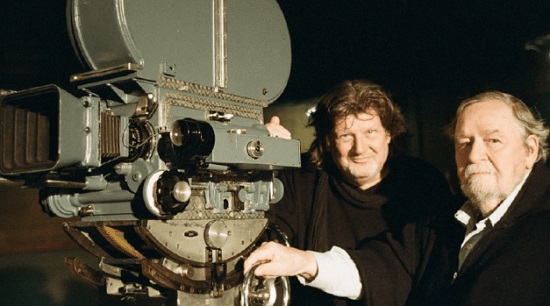

Oui j’ai été surpris. Et surtout que La Veaux connaisse autant tous mes films. Il avait un grand respect pour moi. J’étais heureux, mais un peu gêné. Je devais me retirer un peu et le laisser faire son travail. Il fallait que je me retire, j’étais juste la star. Je ne voulais pas porter ombrage au travail de Michel. On a travaillé ensemble plusieurs jours. J’étais content. J’ai puisé dans mes souvenirs. Je devais voir ce que j’avais fait de mieux et ce que j’avais fait de moins bien. Je voulais parler des gens que j’ai beaucoup aimés. Mon travail de caméraman consistait à m’adapter aux réalisateurs, c’était formidable, et j’ai fait de même avec Michel. Michel a bien compris mon amour des caméras. Comme pour la Mitchell que l’on voit à la fin.

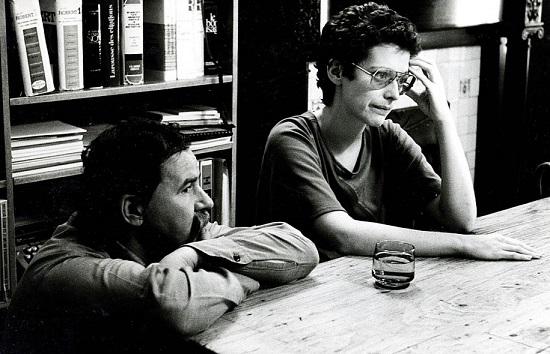

Jean-Claude Labrecque

D’ailleurs, lors de ce dernier plan tu poses un geste précis avec cette caméra ?

Oui je mets mon coude sur ma caméra, ma Mitchell. C’est moi qui ai décidé cela. Cela veut dire que j’aime ma caméra, que j’en ai possession, et que j’y fais attention, même à 80 ans. Je l’ai opéré dès mes 18-19 ans. Le côté anglais de l’ONF ne voulait pas qu’on sorte cette caméra du studio. Moi, et d’autres, on voulait faire cela. Les Anglais me disait que je la « conduisais » trop rapidement et j’avais la réputation de briser des caméras. Mes assistants anglophones me disaient « slow down JC ». À cette époque, elle avait un moteur de 220, un convertisseur et deux batteries de 12 volts; quand tu partais cela il fallait être bien préparé. J’ai tourné un film en Beauce avec François Séguillon. Ce jeune Français à lunette avait des demandes impossibles. J’ai donc travaillé avec cette caméra dès mes premières années à l’ONF. Je l’ai utilisé lors de la deuxième année du tournage de La vie heureuse de Léopold Z. C’est la même caméra utilisée pour un film comme Gone with the Wind. On a aussi tourné de très nombreux plans du Chat dans le sac (pour toutes les scènes des deux protagonistes dans le lit) ou pour Mémoire en fête (pour les belles scènes de la fin dans la grande cour du Séminaire avec l’orchestre symphonique, 1963). L’ONF a retrouvé les morceaux originaux de cette caméra et on va tenter de la reconstituer. J’ai aimé aussi la caméra Camé Flex, crée par les Français qui avaient créés la 2 Chevaux (la voiture). Cette caméra était bruyante et les ingénieurs du son ne l’aimaient pas. Gilles Carle ne voulait pas la prendre.

Pour vous de refaire la célèbre scène du 360 (Jeux de la XXIe Olympiade) cela représentait quoi ?

C’était très touchant pour moi de revoir et de refaire cette scène. Cela m’a rappelé la grande difficulté que j’ai eue pour faire cette scène, tout comme le film en général. Pour tourner cette scène, placée au milieu du stade, il fallait prévoir le temps d’exécution des athlètes qui faisaient du javelot. On n’en finissait plus de me dire que mes idées ne marcheraient jamais. Je me suis aussi souvenu des problèmes pour faire un son Dolby pour ce film, une autre idée qui semblait impossible. Mais, à Londres, les grands responsables de Dolby nous ont aidé. Ce film a pris une place importante pour moi. J’avais demandé un an à l’avance, pour bien placer toutes mes caméras. Mais il y avait deux demandeurs avant moi : la télé américaine ABC, puis Radio-Canada ici. Dans les deux cas j’ai évalué que je pourrais faire mieux avec nos caméras. Eux faisaient des reportages rapides et ils quittaient; moi je demeurais sur place

Les vautours

Qu’as-tu pensé du choix de Michel de te situer petit dans le grand stade.

J’étais content, très heureux de cela. Et surtout que Michel a tout fait pour retrouver la caméra de l’époque. Dans les faits il a fallu bizouter pour reconstruire cette caméra. Le choix d’image de Michel convenait. Et je me souviens aussi du travail de mon assistant René Pothier même si le film a été un immense travail collectif. Pothier a été formidable pour structurer le projet. Il faut bien redire que c’était un projet collectif.

Dans le film de Michel La Veaux Jean-Claude utilise à plusieurs reprises des expressions pour qualifier son travail. Je vais lui demander d’en expliciter quatre — Que signifie pour vous l’expression « Un visage c’est un pays »?

J’ai toujours fait cela. Pour les films sur Leclerc, Léveillé, Marie Uguay, Landry. C’était toujours l’idée de filmer de près un visage et alors le pays ressort, le langage ressort. Tout ressort. On a fait la même chose aux Olympiques. Il faut tourner le plus près possible. Tous les gros plans du début du film olympique c’est moi qui les ai faits. Georges Dufaux a fait cela aussi en devenant grand ami de Bruce Jenner, Marcel Carrière pour le pentathlon moderne. Il fallait être à « hauteur d’homme », s’approcher le plus près possible. Comme ce segment rare d’une athlète féminine qui se plaint de ne plus vouloir faire les jeux olympiques. Il fallait l’insérer, mais il ne fallait pas choisir des gens qui pouvaient perdre rapidement. Ce pourquoi on a choisi quelqu’un comme Jenner. Au fond, on voulait faire de nouvelles images, pas comme celles des autres films sur les Jeux Olympiques. Mais, tu sais que les anglophones du Canada n’ont pas aimé ce genre de regard. Alors pour que le film soit présenté, l’Office national l’a soumis aux deux grands réseaux canadiens, mais ils devaient le présenter en même temps le même soir; ce qui fut fait.

Une autre expression : « Posséder l’événement »?

Je pourrais en parler pour le film sur De Gaulle en particulier ou du film sur Marie Uguay. Il faut devenir tellement proche des gens que tu deviens comme un ami, quelqu’un qui les aime. Mais, mine de rien, tu peux repositionner la caméra pour obtenir de bons plans, nets, bien cadres. Moi je pouvais faire un peu d’humour avec les gens que je filmais. Le cas de Marie Uguay est aussi exemplaire de ce point de vue. Je me suis impliqué comme jamais ; j’ai passé un an avec elle. J’ai presque tout fait pour Marie. Je me suis occupé beaucoup, beaucoup, de Marie. J’allais la reconduire à l’hôpital, elle faisait sa chimio, puis je la ramenais, je la « montais » dans son appartement. J’allais aussi la reconduire à l’Express (bistro) où elle tenait salon. À mon retour, je passais voir sa mère qui habitait dans le même bloc appartement. Je possédais donc l’événement. C’était une implication énorme. C’était comme un amour que j’avais pour elle, je la trouvais bonne. Son copain Stéphane Kovacs a pris des photos dans la chambre de l’hôpital que j’ai utilisés dans le film, mais je n’ai pas voulu la filmer dans sa chambre d’hôpital. Kovacs a fait un travail admirable. Moi je ne voulais pas aller filmer à l’hôpital, non et non. Par après il a publié un ouvrage avec ses photos. J’étais comme trop en amour avec elle. Francine Laurendeau a fait la voix du journal de Marie Uguay. Comme aussi dans mon film La visite du Général De Gaulle au Québec il a fallu bien posséder l’événement pour bien suivre le Général ; ainsi pour monter sur le Colbert (son bateau) pour pouvoir le filmer.

Marie Uguay

Une troisième expression : « La caméra doit écouter » veut dire quoi pour vous?

Par exemple c’est ce que l’on fait avec Jean-Pierre pour les films sur les Nuits de la poésie. La caméra doit écouter, pour une fois. Elle doit cesser de sautiller ou trop bouger. Il faut qu’elle écoute. Cela m’a servi énormément pour faire le Speak White de Michèle Lalonde. Elle ne voulait pas le faire, elle disait que c’était un « vieux » texte. Elle a accepté mais à condition de le faire dans un autre cadre, un autre moment. Ce fut avec Michel Garneau, Michèle Rossignol et elle qu’il y a eu une autre soirée de poésie (Québec/Amérique). Et, alors, lorsqu’on a enregistré cela : on était sur le dos, tellement sur le dos, totalement impressionné et nous étions émus. Même chose pour le poète Gauvreau ; il était difficile à avoir lui. J’ai fait le segment unique sur lui. C’est plus que rare. On se voyait Jean-Pierre avec Gauvreau et moi dans un resto un peu spécial qui servait du café avec du vin. Gauvreau nous disait qu’il répétait toute la semaine pour bien dire son poème et qu’il ne s’était trompé qu’une seule fois. J’ai montré le film à Gauvreau et il était très content. Ce genre de filmage, où l’importance du « écouter » dominait, cela me permettait de faire des choses différentes et je voulais tenter de nouvelles façons de faire. Cela m’a aidé à vivre. Je cherchais à me départir de différents films et différentes façons de faire du cinéma. Je croyais au succès du film sur la Nuit de la poésie. Je voulais sortir le film en 35 mm. Woodstock venait d’avoir du succès; je croyais qu’on pouvait répéter l’exploit au Québec. Mais personne n’en a voulu. J’étais certain que ce film aurait eu beaucoup de succès. Tant pis !

Jeux de la XXIe olympiade

Bernard Gosselin n’est-il pas un autre caméraman avec une bonne oreille ?

Oui, beaucoup. J’ai souvent travaillé avec. Il était sur La nuit de la poésie aussi. Bernard avec Pierre Perrault a fait cela aussi. Tu sais que Gosselin lorsqu’il travaillait avec Perrault, Werner Nold et Marcel Carrière ils se nommaient entre eux les Four Fabulous Fabs (pour reprendre l’expression qu’on utilisait pour les Beatles). Bernard avait tendance à se dire que ce qu’il venait de tourner n’était pas bon. Lorsque j’étais sur le tournage de 60 cycles Bernard travaillait en parallèle avec Pierre Perrault sur Pour la suite du monde. Et il a pris de la pellicule prévue pour mon film pour tourner des plans de baleines pour Pierre. C’était l’époque.

Lorsqu’un film n’avançait pas je me retirais puis, parfois,

tu le représentais deux ans plus tard et ça passait très souvent.

Tu pouvais faire des choses. J’ai risqué énormément. Mais je

ne pensais pas vraiment que c’était si risqué. Pour arrêter le

Colbert (bateau, dans le film sur De Gaulle), il fallait le faire.

Je partais du principe qu’il fallait faire tel ou tel film et j’y travaillais.

Une dernière expression de toi dans le film : « Faire le beau plan ».

Oui je voulais toujours faire le plan qui va capter le spectateur. Au début c’est une prouesse de la caméra que je cherchais. Il faut dire que parfois je faisais cela pour éviter les coupures des monteurs. Je tenais à chacun de mes plans. Dans mon évolution je suis passé vers du cinéma plus attentif aux hommes. C’est Monique Simard qui m’a proposé cette idée d’un film sur un homme politique, Bernard Landry. Et pour le film sur Landry je voulais des plans qui vont nous toucher. Je l’avais prévenu que j’allais lui coller à la peau. Il n’a jamais remis cela en question. Il avait ses inquiétudes. Le soir où le film a passé à la télévision il était inquiet ; il m’a téléphoné au moins 19 fois dans la journée. Mais le soir de la présentation, en sortant du restaurant après il lui a fallu une heure trente pour rentrer chez lui tellement des gens voulait lui parler, le féliciter. J’avais réussi mes plans. En particulier pour ce moment où il doit parler avec le nouveau Premier Ministre Jean Charest. Bernard Landy a été extraordinaire. Je ne savais pas comment cela allait se passer, j’étais anxieux. Je crois que je ne pourrais plus faire comme cela aujourd’hui.

Tu parles de Gilles Groulx dans le film comme quoi tu l’aurais suivi en tant que caméraman si cela avait été possible.

Je le trouvais assez merveilleux, emballant. C’est vrai que j’aurais aimé travailler plus avec Gilles. Gilles était un être assez extraordinaire. Le film Un jeu si simple, c’est un chef d’œuvre de montage, aussi pour Le Chat dans le sac. Gilles était un être brillant, intelligent. Mais je crois qu’il décidait de faire deux films avec un caméraman puis il changeait d’opérateur. Des qualités de Gilles? Il ne parlait pas beaucoup; j’aimais sa discrétion, sa tranquillité. À chaque fois qu’il touchait à quelque chose, c’était toujours génial. Trop souvent l’ONF n’a pas compris son génie. Les distributeurs s’opposaient à la sortie de ses films. L’ONF ne voyait pas deux pouces devant eux, que lui était un visionnaire. Le fait que Gilles avait aussi une vision politique m’intéressait, comme sa façon d’incarner cela dans le couple Claude et Barbara dans Le chat dans le sac.

Le chat dans le sac de Gilles Groulx

L’importance des Archives pour toi?

À Québec, ma ville de naissance, on vivait dans les archives. Moi j’ai cherché avec Raymond Lévesque (l’archéologue) la tombe de Champlain. Finalement on ne trouve rien ; on devenait dangereux. Même qu’un jour, nous allons aboutir à du plywood et on découvrait que c’était un restaurant chinois. Dès le début, à Québec, j’étais préoccupé par l’Histoire, les traces de notre société. Et j’étais préoccupé par l’idée d’apprendre ; on n’enseignait pas l’Histoire. À l’école, on ne montrait rien. Je voulais faire apprendre. Je voulais que mes films servent à une forme d’enseignement de notre histoire. On ne fouille pas assez. Il y a une espèce de paresse immonde dans notre milieu ; on ne cherche pas assez. Ce n’est que très récemment qu’on a décidé d’aller voir pour les traces du premier Château Frontenac. On n’avait pas encore fait cela; c’est cela la paresse de notre société. Pour Champlain, on sait aujourd’hui que les Anglais, après la Conquête, ont déplacé un cimetière dans lequel il y avait une tombe plus riche; un journal anglophone parle de cela. Il avait été enterré devant l’hôtel de ville à Québec. En ouvrant le chemin pour Sainte-Foy il fallait déménager un cimetière ; celui selon moi de Champlain.

Pour toi faire connaître c’est important?

J’étais curieux par nature. Jeune ado, j’ai voulu être chanteur, mais je n’avais pas le bon répertoire. Dans le film Les vautours on voit le groupe Les Limoilouse, qui était très autobiographique. Je me nommais « Jacques D’Anjou » : on annonçait « directement de Limoilou voici Jacques D’Anjou ». J’ai risqué cela. J’ai reçu des bouteilles. Je n’avais probablement pas le bon répertoire, les bonnes chansons [Francine Laurendeau, sa compagne qui est présente, ajoute qu’en fait il avait un très beau répertoire avec des chansons de Charles Trenet par exemple]. J’ai cessé de chanter lorsque j’ai entendu Michel Louvain chanter Buenas noches mi amor. Ma mère m’avait acheté un beau complet Black Watch, avec bordures en or pour avoir plus de succès. Mais, même avec cela je « pognais » pas. Cela m’a cependant permis d’aller dans une boîte à chanson, Chez Gérard, où j’ai vu de nombreux grands chansonniers de France. Et j’ai fait de la photo de ces célèbres chanteurs. Je peux te raconter une anecdote !? Il existait à l’époque un aréna rond qui se nommait La Tour. Je suis là pour un concours d’amateur. Ce soir-là, je suis quatrième; ma présentation retardait : Jacques d’Anjou avec son Limoilouse Band. Lorsque je me présente pour chanter, en retard, je reçois des applaudissements. Pourquoi ? En fait je vois que Johnny Rougeau et Sky Lo Lo arrivent pour la soirée et le public applaudit ces vedettes de la lutte de l’époque. Mon orchestre s’est adapté, et on s’intègre malgré tout. Ce qui fait que j’ai eu un contrat à la radio pour une semaine. Ma mère état heureuse et m’écoutait, mais à la vérité ce n’était pas très bon. Je crois que j’ai voulu chanter parce que je voulais apprendre aussi ce métier-là. Je n’étais pas bon comme chanteur. Le métier de cinéaste me convenait mieux je crois.

Labrecque, une caméra pour la mémoire >> © ONF

Qu’est- ce que tu retiens du film de Michel?

Que je suis très fier de mon métier. J’avais la possibilité de faire les films que je voulais faire. Pendant qu’on les faisait c’était le temps. J’ai été chanceux. Je fonctionnais beaucoup à partir de mes intuitions. Et elles ont été justes la plupart du temps; je les écoutais. J’avais des exigences et j’y tenais. De Gaulle je savais que cela allait marcher et qu’il y avait un intérêt pour cela; même chose pour Marie Uguay, c’était risqué mais j’avais raison. C’était une poète peu connue, mais j’avais quelque chose au fond de moi qui me disais de foncer; et je le faisais. Je me battais pour ces projets ; rien ne m’arrêtait. Je crois que ce film (sur Marie Uguay) va bien vieillir. J’ai vécu une grande période de création de 1959 à 1989. Lorsqu’un film n’avançait pas je me retirais puis, parfois, tu le représentais deux ans plus tard et ça passait très souvent. Tu pouvais faire des choses. J’ai risqué énormément. Mais je ne pensais pas vraiment que c’était si risqué. Pour arrêter le Colbert (bateau, dans le film sur De Gaulle), il fallait le faire. Je partais du principe qu’il fallait faire tel ou tel film et j’y travaillais.

![]()