Entrevues | Festivals

Filmfest Dresden 2022 – Entrevue avec Caroline Monnet

27 avril 2022

Le Québec avait envoyé cette année cinq jeunes cinéastes au Filmfest Dresden, dont Caroline Monnet, première curatrice du Fokus Québec issu des Premières Nations. En plus de faire la sélection des films, Caroline présentait ses œuvres à la galerie Raskolnikov de Dresde, un bar-galerie branché du populaire quartier de Neustadt, cœur du festival. Nous l’avons rencontrée pour discuter de ses œuvres et du contenu du Fokus Québec.

Propos recueillis par Anne-Christine Loranger

Anne-Christine Loranger : Caroline, que voit-on de tes œuvres, ici, à la galerie Raskolnikov?

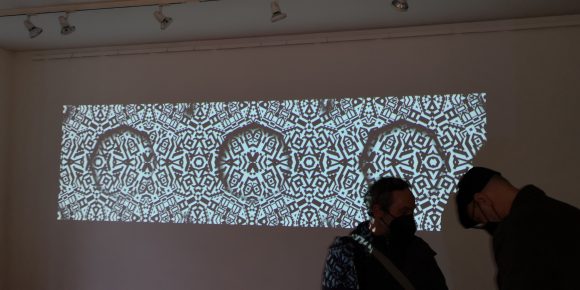

Caroline Monnet : C’est une installation multimédia, deux courts métrages (Mobilize, 2015 / Tshiuetin, 2016) sur moniteurs télé, plus une projection d’une animation réalisée en noir et blanc inspirée de motifs anichinabés (nation algonquine), donc de ma nation, ainsi qu’une œuvre sur vinyle, elle aussi inspirée de motifs traditionnels. Normalement, l’œuvre originale serait un papier peint qui couvre un mur. Ici, on n’en a qu’une petite section (voir photo) […] C’est inspiré de la tradition, mais c’est ancré vers le futur. Cela commence plus à ressembler à des codes QR, des plans de planification urbaine, des codes binaires même. L’animation s’appelle Mooniyang (2019), qui veut dire Montréal en anichinaabémowinn […] C’est une exposition qui parle de l’attachement au territoire, de sa fragmentation, comment il se transforme au fil des générations et aussi ce territoire qui appartient aux Premières Nations et qu’on a exploité sans notre accord.

Dans Mobilize, on passe de la fabrication d’un canot d’écorce aux moyens de transports modernes. Qu’est-ce que tu as voulu y exprimer?

Je voulais montrer comment les Premières Nations ont participé activement à la construction de notre société canadienne en passant par le canot, les raquettes, des outils qu’on utilise encore aujourd’hui. C’est aussi un reflet de ma propre famille, de la migration du bois jusqu’en ville, cette assimilation qui vient de ce qu’on laisse derrière pour accéder à un monde plus privilégié. Pour moi c’était important de montrer des Autochtones toujours en mouvement, vers l’avant, nous ne sommes pas une communauté qui est stagnante dans le temps, on est tournés vers l’avenir et on fait parti de la modernité.

Tu as fait la sélection des films pour le Fokus Québec. Qu’est-ce qui t’as guidé dans tes choix?

Je voulais faire un programme qui n’est pas ce qu’on attend d’un Fokus Québec, je voulais montrer un peu de diversité, ne pas oublier les Premières Nations, mais aussi toutes les communautés culturelles comme les communautés vietnamiennes, d’Afrique du Nord, toutes ces communautés qui font le Québec aujourd’hui, aux niveaux francophone et anglophone. Après, j’ai trouvé qu’il y avait un fil conducteur qui était tout ce qui est au niveau de l’enfance, des expériences qu’on a quand on est enfant et aussi ce qu’on apprend en grandissant et qui forme notre identité, les couches d’identités qu’on apprend dans les dynamiques familiales. Tous les films abordent des moments déterminants, très simples dans nos vies quand on est enfant, mais qui nous marquent pour toute notre vie et qui sont appris soit dans nos relations avec nos parents. Surtout ce qu’on apprend dans les silences. Tous les films sont à propos de cela.

Il y a cependant des films qui sont très conceptuels, celui de Maxime Corbeil, notamment.

C’était important que ce soit de la fiction, du documentaire, de l’expérimental… Le film de Maxime Corbeil, Origami (2021), si on regarde l’esthétique formelle, c’est quasiment un cerveau en mutation, comment nos mémoires se forment à travers nos expériences. Origami, pour moi aussi c’est les couches d’identité qui se forment au fur et à mesure qu’on grandit comme individu, donc je trouvais très intéressant de le mettre […] Dans un programme de film, je pense qu’on a besoin de respiration, on a besoin de pouvoir changer d’ambiance ou de rythme, surtout après un film comme No Crying at the Kitchen Table (Carole Nguyen, 2019), on a besoin de quelque chose de rapide, qui nous sort un peu de cette énergie-là. Je trouvais que le film de Maxime Corbeil fonctionnait bien.

C’est comme un entremet entre deux gros repas…

C’est cela. Un trou normand!

Et pourquoi avoir choisi le film Hide (2014) de Sébastien Aubin?

Pareil. Quand on parle de dynamique familiale, je trouve intéressant qu’on parle aussi de nos relations avec le monde des esprits, le monde des animaux. Pour nous, le caribou ou l’orignal, c’est comme notre frère. On ne se sent pas différents ou supérieurs aux animaux, cela fait partie de nos relations familiales. C’est pour cela que j’ai mis le film de Sébastien Aubin (dont le sujet est une peau de caribou). Pour moi, c’est important qu’il y ait une représentation des Premières Nations dans le programme, sans que cela soit accessoire. Comme le film de Maxime, c’est une petite note de musique entre deux films.

C’est le dernier film, celui d’Annie Saint-Pierre (Les grandes claques, 2020), qui m’a le plus touché. C’est filmé en contre-plongée, du point de vue d’une petite fille, avec une telle précision! La direction d’acteurs est magnifique. Je me suis dit que cela devait être un souvenir d’enfance.

C’est exact. Toute la dynamique est très, très bien ficelée. C’est pour cela aussi que je l’ai placé en dernier, un peu comme un coup de poing. C’est drôle, mais sous cette comédie, il y a quelque chose de très déchirant et je pense qu’on peut tous s’identifier à un moment comme celui-là, où on a été obligé de prendre des décisions. Je trouve cela intéressant quand les rôles changent, quand l’enfant devient le parent. Il y a un moment très précis où on doit prendre des décisions, et où on grandit.

Qu’est-ce qu’une réalisatrice comme toi ressent quand elle voit son animation? Les motifs géométriques viennent de la nuit des temps, mais toi, tu l’as vue comme devenant moderne et inspirant notre modernité, jusqu’aux codes QR.

Oui, et j’espère qu’en faisant ce travail, je contribue à garder vivante cette connaissance-là (qui vient des ancêtres). À ma façon, je continue à garder vivants ces symboles-là, cette géométrie-là, qui est familiale. C’était un peu comme une transe quand je l’ai fait. C’est de la géométrie, donc je peux m’y perdre facilement. Ce sont des formes que je fais au fur et à mesure et cela change tout le temps. Il faut faire vraiment beaucoup de designs pour faire une animation, ce sont des heures et des heures de moments où je suis plongée dans quelque chose, où je ne réfléchis pas, de façon instinctive. Au fil des designs, c’est devenu une signature, c’est mon propre langage. C’est intéressant de voir ce que cela a donné au final.

Propos recueillis lors du Filmfest Dresden, 2022