Résultats de recherche

The House I Live In

28 mars 2013

Résumé

Le complexe militaro-industriel américain mène une guerre contre la drogue. Le film explore les différentes facettes de ce phénomène, en particulier les risques que la prohibition pose sur la liberté individuelle et les problèmes d’intégration que doivent subir les toxicomanes, traités comme des criminels.

En quelques mots

★★ 1/2

À partir de la relation que sa famille et lui-même enfant entretenaient avec une bonne afro-américaine, Eugene Jarecki, qui a déjà réalisé de forts documentaires (Why We Fight) sur la place de ce complexe militaro-industriel dans le système politique américain, refait l’histoire de la lutte contre la drogue à partir des années Nixon. Avec l’aide entre autres du scénariste et ancien reporter David Simon (Homicide: Life on the Streets), il montre avec des images d’archives et des entrevues comment cette lutte a marginalisé la population pauvre et noire des quartiers défavorisés et comment la recherche des petits fournisseurs a suscité un certain type d’action policière qui érode certains droits humains. Des entrevues avec un historien, un juge et un chef-gardien de prison soutiennent d’autres manières sa démonstration qui pourrait aussi s’appliquer au Canada par certains aspects dans les dernières années. Il manque pourtant à cette critique de la politique anti-drogue un volet montrant au moins rapidement les profits que certains organismes gouvernementaux comme la CIA ont pu en tirer par des opérations de vente. La construction du film risque de plus de perdre certains spectateurs et aurait pu bénéficier de certains tableaux synoptiques. >> Luc Chaput

Sortie : vendredi 29 mars 2013

v.o. : anglais

DOCUMENTAIRE | Origine : États-Unis – Année : 2012 – Durée : 1 h 48 – Réal. : Eugene Jarecki – Dist. / Contact : Kinosmith (Toronto) | Horaires / Versions / Classement : Cinéma du Parc

MISE AUX POINTS

★★★★★ Exceptionnel. ★★★★ Remarquable. ★★★ Très bon. ★★ Bon. ★ Moyen. ☆ Mauvais. ☆☆ Nul … et aussi 1/2 — LES COTES REFLÈTENT UNIQUEMENT L’AVIS DES SIGNATAIRES.

A Doll’s House, Part 2

24 novembre 2018

CRITIQUE

| SCÈNE |

Élie Castiel

★★★★

AU-DELÀ DES APPARENCES

Quelle idée courageuse du jeune dramaturge américain Lucas Hnath d’avoir créé une suite au chef-d’œuvre ibsénien, portrait nourri d’éléments quasi autobiographiques. Proposition d’autant plus savoureuse qu’au Centre Segal elle repose sur les mains de la metteure en scène Caitlin Murphy, dont c’est ici sa première incursion professionnelle.

L’ensemble des comédiens / © Leslie Schachter

Cineplex Hebdo [02-18]

12 janvier 2018

Semaine du 12 au 18 janvier 2018

SÉRIE DE FILMS

LES FILMS EN FAMILLE

Spider-Man: Homecoming

Réalisation

Jon Watts

V.o. : anglais / Version française

Spider-Man : Les retrouvailles

Genre

Aventures fantastiques

Origine

États-Unis

Année

2017

CineplexHebdo [40-17]

4 octobre 2017

Semaine du 6 au 12 octobre 2017

« ARTS DE LA SCÈNE »

MET OPERA LIVE

Norma

Italien ; s.-t.a.

Musique

Vincenzo Bellini

Pupitre

Carlo Rizzi

Production

David McVicar

Distribution

Sondra Radvanovsky, Joyce DiDonato

Joseph Calleja, Matthew Rose

One More Time with Feeling

1er décembre 2016

RÉSUMÉ SUCCINCT

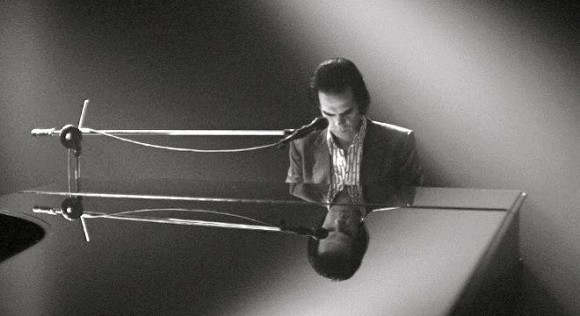

Le concept, à l’origine basé sur une performance live, a évolué pour devenir quelque chose de bien plus significatif au fur et à mesure que Dominik explorait la toile de fond de l’album en raison du contexte tragique de l’écriture et de l’enregistrement de l’album. La performance des Bad Seeds du nouvel album est entremêlée d’interviews, d’images inédites et intimes.

LE FILM DE LA SEMAINE

★★★★

Texte : Jean-Philippe Desrochers

VOYAGE INTIME AU BOUT DE LA NUIT

Premier long métrage documentaire d’Andrew Dominik, One More Time With Feeling n’est pas un film qui se laisse regarder et aborder facilement. D’entrée de jeu, le ton est grave et sérieux, à l’image de l’œuvre musicale de son sujet, l’auteur-compositeur-interprète australien Nick Cave. Une tension, accentuée par des images somptueuses tournées en noir et blanc et en 3D, est fortement perceptible d’un bout à l’autre du film.

One More Time… s’ouvre sur un écran noir alors que l’on entend les paroles du multi-instrumentiste Warren Ellis, principal collaborateur de Cave depuis une dizaine d’années au sein de son groupe The Bad Seeds. L’homme à la barbe hirsute prend place dans une voiture et son visage est filmé en gros plan. Il évoque un drame qui est venu changer la vie de son ami, sans toutefois en préciser la nature. Bien sûr, les gens informés ou les admirateurs du chanteur savent de quoi il est question : le décès de l’un de ses fils jumeaux en 2015, alors que ce dernier était âgé de 15 ans. Mais l’une des forces du film de Dominik, tourné à peine six mois après la mort accidentelle de l’adolescent, est justement de ne pas nommer le drame explicitement avant les deux tiers de sa durée. Car même si la perte du fils est centrale et essentielle (comme elle l’est dans le plus récent album de Cave et ses Bad Seeds, Skeleton Tree (2016)), le film ne parle pas uniquement de cela.

L’utilisation de la technologie 3D dans un documentaire aussi intimiste avait de quoi surprendre. Mais Dominik a l’intelligence de l’utiliser ni comme un gadget, ni de manière spectaculaire. Et c’est là, étonnamment et peut-être de manière paradoxale, que la 3D se révèle la plus pertinente au cinéma.

La première conversation entre Dominik et Cave se déroule également dans une voiture. Filmé de la même manière qu’Ellis, Cave semble épuisé, vieilli. Le réalisateur, dont on entend la voix mais dont le corps reste hors-champ, lui fait remarquer à quel point, avec le temps, ses chansons sont de moins en moins narratives. S’ensuit une discussion sur l’écriture (sujet qui passionne Cave) et sur la nature potentiellement prémonitoire, prophétique des chansons. En habile interviewer, le réalisateur touche ici à la modernité de l’écriture et des paroles de Cave, modernité de plus en plus évidente depuis l’avant-dernier album des Bad Seeds, Push the Sky Away (2013). Le film traite également du vieillissement et de la transformation du corps et de l’esprit, du temps qui passe et nous file entre les doigts, de la vulnérabilité, de la mémoire et de sa perte.

Le documentaire 20,000 Days on Earth (Ian Forsyth et Jane Pollard, 2014) avait montré à quel point Nick Cave était un homme intéressant, cultivé, profond sans jamais être lourd, disert et éloquent par rapport à une multitude de sujets. Mais ce film, même s’il s’approchait d’une forme de vérité dans le propos, était surtout le fruit d’une mise en scène. Cave y réagissait à des situations et à des rencontres que les cinéastes avaient orchestrées. C’est tout le contraire dans One More Time…, et Cave s’y révèle plus vrai, plus sensible, plus humain. Nous comprenons très rapidement, dès les premières images, que nous avons affaire à un autre Nick Cave. De toute évidence, l’homme ne se présente plus – le redeviendra-t-il un jour? – comme le personnage débordant de confiance et de virilité lors de ses prestations scéniques, la bête de scène qui savait enflammer et séduire les foules comme très peu de musiciens parviennent à le faire.

Épousant le même arc dramatique que celui de Skeleton Tree, le film présente les prestations musicales dans l’ordre des pistes de l’album. Seule Rings of Saturn, la deuxième pièce du disque, est absente du film. En voix off, on entend par moments des récitations de textes inédits de Cave, dont un poème hallucinant dans lequel il est notamment question de l’acteur Steve McQueen et dans lequel Cave, qui évoque sans doute ici sa propre démarche, affirme que « Quelqu’un doit chanter la pluie\Quelqu’un doit chanter le sang\Quelqu’un doit chanter la douleur. » On a aussi droit à une autre voix off du chanteur, enregistrée a posteriori, qui lui permet de commenter les images qui défilent à l’écran. Par exemple, on entend les pensées qui l’habitaient lors de la reprise, particulièrement pénible pour lui, de la piste vocale de la première chanson de l’album, Jesus Alone. Cave avoue qu’il a alors l’impression de perdre la voix. Pour un interprète, la chose est évidemment catastrophique.

Se voulant aussi un discours sur la médiation et la technique en forme de mise en abîme, le film, lors des prestations musicales, n’hésite pas à montrer, sans toutefois que cela détourne l’attention, l’équipe de tournage et le réalisateur en pleine action. On peut également voir les différentes caméras, les spots d’éclairage, les rails qui servent à effectuer des travellings circulaires autour de Cave et des musiciens. Même la claquette est parfois visible à l’écran.

L’utilisation de la technologie 3D dans un documentaire aussi intimiste avait de quoi surprendre. Mais Dominik a l’intelligence de l’utiliser ni comme un gadget, ni de manière spectaculaire. Et c’est là, étonnamment et peut-être de manière paradoxale, que la 3D se révèle la plus pertinente au cinéma. Elle permet la captation d’images d’une beauté tout simplement renversante et leur confère une profondeur rarement égalée. Les effets sur la profondeur de champ sont d’ailleurs très impressionnants, grâce à la 3D. One More Time… confirme donc à nouveau l’esthète de génie qu’est Andrew Dominik.

Se voulant aussi un discours sur la médiation et la technique en forme de mise en abîme, le film, lors des prestations musicales, n’hésite pas à montrer, sans toutefois que cela détourne l’attention, l’équipe de tournage et le réalisateur en pleine action. On peut également voir les différentes caméras, les spots d’éclairage, les rails qui servent à effectuer des travellings circulaires autour de Cave et des musiciens. Même la claquette est parfois visible à l’écran. Les appareils photo et les effets photographiques étaient d’ailleurs déjà très présents dans le deuxième long métrage de fiction de Dominik, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007).

Même si One More Time With Feeling n’est aucunement un film à message ou à thèse, sa finale, qui traite de manière subtile de l’acceptation, est très belle et même lumineuse, à sa façon. On y trouve un écho aux deux dernières pièces de Skeleton Tree, Distant Sky et la chanson éponyme. Le film montre en somme comment l’art (en tant que processus et en tant que résultat) peut transformer, d’abord et avant tout, son auteur. Nul doute que l’enregistrement de l’album et le tournage de ce film, qui aurait pu être une œuvre voyeuriste, larmoyante et un prétexte à un narcissisme malsain (mais qui ne l’est aucunement), a été thérapeutique pour Cave et sa famille. Tout porte à croire que ce sera la même chose pour celles et ceux qui verront ce documentaire exceptionnel.

Sortie : vendredi 2 décembre 2016

V.o. : anglais / S.-t.f.

Nick Cave and the Bad Seeds: One More Time with Feeling

Genre : DOCUMENTAIRE MUSICAL – Origine : États-Unis – Année : 2016 – Durée : 1 h 52 – Réal. : Andrew Dominik – Dist./Contact : The Picture House [Corp. Cinéma du Parc]

Horaires : @ Cinéma du Parc

CLASSEMENT

SC

(Sans classement)

MISE AUX POINTS

★★★★★ Exceptionnel. ★★★★ Très Bon. ★★★ Bon. ★★ Moyen. ★ Mauvais. ½ [Entre-deux-cotes] – LES COTES REFLÈTENT UNIQUEMENT L’AVIS DES SIGNATAIRES.

![]()

Deep Web

16 septembre 2015

RÉSUMÉ SUCCINCT

Le film nous plonge au coeur de l’une des plus importantes sagas judiciaires de l’ère numérique : l’arrestation de Ross William Ulbricht, un entrepreneur dans la trentaine accusé de se cacher derrière le pseudonyme « Dread Pirate Roberts», l’utilisateur, créateur et opérateur du marché noir en ligne baptisé Silk Road.

DANS LA NASSE D’INTERNET

DANS LA NASSE D’INTERNET

Luc Chaput

CRITIQUE

★★★

L’arrivée de l’internet a permis le partage de fichiers de plus en plus gros à mesure que le débit le permettait. Le réalisateur Alex Winter en avait fait le thème de son précédent film Downloaded sur la période Napster et son effet sur l’industrie de la musique. À côté de ses sites visibles catalogués par des outils de recherche comme Google, il existe pourtant un autre internet souterrain surnommé « Deep Web ». Suite

Nadia, Butterfly

17 septembre 2020

Briser le geste

Jason Béliveau

Passé la gloire et les médailles, les commandites lucratives et les voyages à travers le monde, que peut encore accomplir l’ex-athlète ? Dans la fleur de l’âge, bien que dinosaure aux yeux d’une discipline où les champions peuvent avoir à peine 20 ans, peut-il encore opérer un changement draconien de carrière, troquer les haltères et les shakes protéinés pour les livres et les bancs d’école ? Après des années consacrées au même sport, voire au même geste précis répété ad nauseam jusqu’à la parfaite maîtrise, les plus récalcitrants se recycleront en commentateur sportif ou en entraîneur. Les autres tenteront de s’investir ailleurs avec le même brio, et forcément la même compétitivité inculquée, intériorisée. Cette monomanie jadis célébrée, se mesurant au millième de seconde, peut-elle s’accorder au monde « réel », aux platitudes du neuf à cinq et du métro-boulot-dodo, où les plus grands triomphes ne sont plus la montée du podium et l’adulation de tous, mais la petite tape dans le dos de son supérieur immédiat ?

Ces questions tangibles autour de l’abandon d’un univers où l’intensité et la compétitivité sont la norme ne cadrent pas forcément avec le tracé classique du film sportif. Vous savez, ce cliché du challenger (ou de l’équipe) auquel personne ne croit et qui rêve d’être champion, les entraînements intensifs (montage !), les obstacles rencontrés puis surmontés et, finalement, la victoire sous les applaudissements. C’est ce moment, celui où se met à défiler le générique de fin sur une musique inspirante, que Nadia, Butterfly utilise comme point d’amorce.

Les médailles ont été décernées, les hymnes nationaux entonnés, la foule a quitté l’amphithéâtre. Nadia demeure, début vingtaine, imprécise, le regard triste même si elle vient de remporter une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo de 2020. Avant même d’avoir entamé ce dernier relais quatre nages avec ses trois coéquipières, c’était gravé dans le béton : il s’agissait de sa dernière compétition. Ce que personne ne semble réellement comprendre, notamment son entraîneur depuis une dizaine d’années (Pierre-Yves Cardinal). Nadia est talentueuse, mais également caractérielle et boudeuse, et entretient une relation ambiguë avec son sport, au point de considérer tous les nageurs comme des êtres égoïstes qui ne pensent qu’à leur succès. Est-ce pour cette raison qu’elle préfère tout laisser tomber pour aller étudier la médecine ? Nadia a le physique de l’emploi, nul doute, mais pas la volonté ni l’attitude, cette chose intangible que tous les profs d’éducation physique qualifient, à grand renfort de solennité,d’esprit sportif.

Nadia préfère la brasse

Lui-même ancien nageur de compétition, Pascal Plante a dû laisser murir patiemment l’histoire de Nadia, Butterfly, le temps de se bâtir une expérience de metteur en scène et d’assembler un budget conséquent pour rendre crédible cet univers de la nage professionnelle aux codes bien précis. Son premier long métrage, Les faux tatouages, avait doucement préparé le terrain, creusant une veine intime et minimaliste qui persiste, tout en se parant ici d’une abstraction tirant parti d’effets purement cinématographiques, des ralentis sous l’eau aux jeux de lumière impressionnistes, à l’utilisation de la pièce Space Song de Beach House, aux pulsations vaporeuses, évoquant le roulement des vagues, la sensation d’apesanteur et d’abandon sous l’eau. Et il y avait, d’un point de vue purement logistique, ces Jeux olympiques à recréer, l’effervescence et le brouhaha qu’ils présupposent. Rétrospectivement, sachant aujourd’hui qu’ils ont été repoussés d’un an pour cause de COVID-19, leur présence fictionnalisée ajoute à cette sensation de n’être nulle part, sinon dans une sorte d’antichambre existentielle qu’arpente douloureusement Nadia. Couplés à ce tournage nécessaire à Tokyo, les éléments de gestion (les critiques en parlent rarement, mais c’est ici qu’entre en jeu le travail crucial d’une productrice comme Dominique Dussault) démarquent toute l’entreprise de l’usuel drame intimiste à petit budget. Cela dit, malgré une scène de compétition époustouflante en amorce, privilégiant l’emploi de plans séquences et un travail minutieux sur la bande-son (cris de foule, commentaires télévisuels en langues étrangères, etc., le tout signé par Olivier Calvert), malgré l’excitation en crescendo rappelant n’importe quel film hollywoodien, Nadia, Butterfly délaisse rapidement le spectaculaire pour se concentrer sur son personnage éponyme, interprété par la nageuse olympique Katerine Savard (médaille de bronze à Rio en 2016).

Peu verbeux, le film laisse les corps parler, en action bien sûr, mais également dans les moments de repos et d’attente, le physique robuste de Nadia devenant une matière insondable, un bloc réfractaire au regard de la caméra. Car il faut bien l’admettre qu’elle est une jeune femme trouble et complexe, sensible et touchante, soit, mais parfois caractérielle, cherchant noise à ses collègues nageuses, vivant dans une angoisse constante, celle d’abandonner une bonne fois pour toutes ce qui la définit entièrement. Plante laisse alors graduellement son film décanter, se concentrant sur de petits moments significatifs (Nadia qui s’empiffre de bonbons lors de son premier entraînement « postcarrière »). C’est dans sa deuxième moitié que Nadia, Butterfly risque d’égarer son public, refusant la sursignification, illustrant tranquillement une errance dans un Tokyo curieux et impersonnel, lieu propice à l’introspection, à l’image du Lost in Translation de Sofia Coppola. Ce ralentissement conscient et appliqué, bien que contraire aux constructions narratives d’usage, s’accorde parfaitement au processus de deuil en cours, qui mènera lentement Nadia vers l’acceptation et la paix qu’elle recherche.

Va, vis et reviens

La vie ordinaire. En revenir des temps records et des sacrifices. En 2008, le tandem Anna Boden et Ryan Fleck a réalisé le magnifique et délicat Sugar, au sujet d’un lanceur de baseball d’origine portoricaine, Miguel, gravissant les échelons qui mènent à la Ligue majeure de baseball. Aux deux tiers du film, le jeune homme décide de tout abandonner et de se construire autrement, en tant que travailleur manuel immigrant aux États-Unis, anonyme mais fier, prêt à saisir l’avenir.

À divers moments de Nadia, Butterfly, les deux mascottes officielles des Jeux se révèlent à Nadia, fantômes dignes du cinéma d’Apichatpong Weerasethakul, et la saluent silencieusement, de façon bienveillante, l’air de lui dire : « Ça va bien aller, la vie continue ». L’après reste toujours à construire, et à considérer les deux premiers films de Plante, l’ambition et la chaleur qui les animent, la justesse de leur regard, soyons convaincus que le meilleur est encore à venir.