En couverture

No Ordinary Man

1er avril 2021

Redéfinir Billy Tipton

Virginie Pronovost

Il va sans dire que l’histoire de Billy Tipton surprend, pour ceux étant peu familiers avec lui. Ce musicien jazz à la carrière prolifique a, malgré lui, créé un scandale lorsque son identité transgenre a été découverte et révélée après son décès en 1989. À l’époque, les médias de masse ont à tout prix cherché à mettre en doute sa véritable identité, plutôt que de tenter de le comprendre, selon sa perspective, celle de ses proches et de la communauté transgenre en général.

Si, suite au décès de Tipton, ces mêmes médias à sensation se sont donné comme déplaisante mission de ternir son image, de le dépeindre comme un être cachant un terrible secret, le devoir du documentaire No Ordinary Man a plutôt été de lui redonner le respect lui étant dû, de nous faire comprendre son talent, ainsi que son désir d’une vie simple et intime. De plus, le documentaire souligne son importance au sein de la communauté transgenre, une importance ignorée par son fils adoptif Billy Tipton Jr, acteur essentiel du film, avant sa contribution à celui-ci.

No Ordinary Man est l’œuvre de l’artiste transgenre Chase Joynt et de la réalisatrice cisgenre Aisling Chin-Yee. L’histoire de Billy Tipton est racontée par différents participants issus de la communauté transgenre. Parmi les intervenants se retrouvent des acteurs auditionnant pour le rôle de Tipton, des écrivains transactivistes, des musiciens, des professeurs, etc., chacun s’exprimant sur ce qu’il représente en tant que personne transgenre à la carrière accomplie. Tenant compte de l’angle choisi par Chin-Yee et Joynt pour dépeindre Tipton, le documentaire n’est pas présenté sous forme de biographie chronologique et « standard ». En effet, les curieux avides d’en savoir davantage sur sa carrière devront consulter d’autres sources. Bien que dans No Ordinary Man certains faits sur sa carrière musicale soient présentés ici et là par les différents intervenants, le sujet de la transidentité reste central. À noter que cette approche ne rend pas le documentaire moins intéressant, mais encourage plutôt les réflexions quant à la façon dont nous interprétons le monde nous entourant et quant à l’oppression des personnes transgenres au sein de ce monde qui, malheureusement, ne les accueille pas toujours à bras ouverts.

Grâce à différents enregistrements d’archives, la musique de Tipton se mêle à celle de Rich Aucoin. Cependant, l’ambiance jazzy, calme, à l’image – nous le soupçonnons – de Billy Tipton est plutôt dépeinte de façon visuelle. En effet, c’est principalement dans un club de jazz décoré de velours rouge et de chandelles que les participants discutent de ce que représente Tipton. À l’occasion, un instrument de musique s’ajoute au décor, accentuant ainsi l’idée d’illustrer une telle ambiance. Le travail de direction photo de Léna Mill-Reuillard présente des prises de vues lumineuses, claires et visuellement agréables, à travers des mouvements de caméra fluides et doux, représentant ainsi l’homme que Billy Tipton était, comme il est décrit par sa femme, Kitty Kelly, et son fils. À cela s’ajoute un montage alternant les images et vidéos d’archives, les vues aériennes, la session d’audition et les entrevues dans le club de jazz. Soulignons d’ailleurs l’impressionnante netteté des photos d’archives montrées à l’écran.

À sa sortie, No Ordinary Man s’est mérité divers prix et nominations, dont une sélection au top 10 des meilleurs films de l’année lors du Festival international du film de Toronto, le Prix du meilleur long-métrage canadien au Inside Out Film Festival ainsi que les prix Magnus Isacsson et Nouveaux Regards aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal. No Ordinary Man puise sa qualité non seulement dans le choix de son sujet, mais également dans son exécution. Il s’agit là d’une œuvre rendant magnifiquement justice à Billy Tipton.

No 326 – L’œil qui pétille

30 mars 2021

Je me suis lancé comme défi cette année de voir tous les films du top 100 du British Film Institute. Ce palmarès, créé en 1952 et mis à jour tous les dix ans, fait figure d’évangile; vous pouvez le remercier si vous savez sans le savoir que Citizen Kane est « the greatest film of all time », (Vertigo lui a par contre ravi sa palme en 2012). Petite crème apaisante sur l’anxiété : j’ai vu la majorité des entrées de cette liste canonique (76 % au moment d’écrire ces lignes). Il y a encore quelques omissions gênantes au tableau de chasse (La dolce vita, Ugetsu) et certains films seront revus pour dissiper toute incertitude (ai-je vu cet Ozu, ou le confonds-je avec un autre ?), mais dans l’ensemble, l’exercice n’est pas que profitable, il est également hautement réjouissant.

Épaulé par Letterboxd, je dissèque donc avec une attention maladive la plus insignifiante évolution dans mes statistiques de visionnement. Réseau social des cinéphiles, Letterboxd permet à ses abonnés et abonnées payants d’accéder à un nombre considérable d’informations relatives aux films qu’ils ont vus. Les plus prédisposés – et j’en suis – peuvent ainsi se repaître dans une abondance d’informations toutes les plus superflues les unes que les autres. Par exemple, je peux vous nommer l’actrice dont j’ai vu le plus de films en 2017 (France Castel – les perspicaces comprendront que j’avais vu beaucoup de Forcier) et celui de mon studio américain chouchou en 2020 (Paramount). Je peux vous dire que dans ma vie j’ai vu 33 Scorsese, 14 Mike Leigh et 11 Shōhei Imamura. Que ma décennie favorite est celle des années 1950. Que j’ai vu sept films thaïlandais, autant d’égyptiens, mais encore aucun de l’Afghanistan. Et ainsi de suite, à en faire somnoler Paul Houde. Chaque clic sur une année, un réalisateur, une directrice de la photographie ou un comédien fait défiler un cortège infini de nouveaux films insoupçonnés et intrigants. C’est le jeu de la taupe, mais chaque coup de mailloche est en fait un coup d’épée dans l’eau.

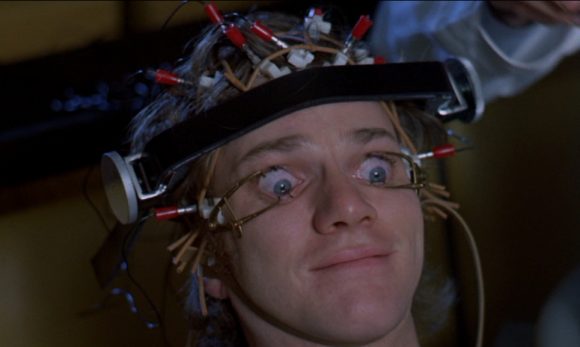

Comment pourrais-je satisfaire une bonne fois pour toutes le cinéphile en moi ? Que d’heures mal investies au fil des ans ! Je dois m’activer et entraîner mon muscle cinéphile. Fini les écarts de conduite, fini les facilités, je délaisse les plateformes aisément accessibles au profit des coins les plus malfamés d’Internet. Je veux du rare, de l’introuvable, du difficile mais nourrissant, des perles : un lien torrent d’un obscur pinku eiga, un coffret DVD bootleg des œuvres de Straub-Huillet, un .mov d’un Jonas Mekas partagé par un ami via WeTransfer. Les pupilles dilatées, devenues des trous noirs absorbant toute lumière, je suis le monstre du Voyage de Chihiro à l’appétit vorace. Je dois parachever mon œuvre de visionnement ! Tout voir sans distinction ! Tous les muets de Lubitsch, tous les westerns de la Republic Pictures, tous les films en Technicolor trichrome, tous les Police Academy ! Vingt-quatre images par seconde ? J’en veux le double, le triple ! L’intégral du septième art dans ma mémoire vive, branché dans mes veines ! Et quand j’aurai tout vu, tel un roi fou régnant sur un royaume désert, seulement là pourrai-je m’assoupir l’esprit tranquille. En attendant vous m’excuserez, mais je vous quitte pour aller voir Sunrise de Murnau.

Pouvez-vous croire que je ne l’ai jamais vu ?

JASON BÉLIVEAU

RÉDACTEUR EN CHEF

Philippe Falardeau – Le charme discret de l’émotion

8 mars 2021

Propos recueillis par Anne-Christine Loranger

Annoncé (à tort) par la rumeur comme le Devil Wears Prada(2006) de la littérature, My Salinger Year de Philippe Falardeau a bien plus à voir avec un coming of age mutuel, genre Finding Forrester (2000), qu’avec la relation de harcèlement moral relatée dans le roman de Lauren Weisberger et magistralement portée à l’écran par le couple Streep-Hathaway. Si on y retrouve également le récit autobiographique d’une jeune femme à son premier emploi (Margaret Qualley) confrontée à une femme d’expérience (Sigourney Weaver), la comparaison doit s’arrêter là, au risque de créer de la déception. Séquences a rencontré Philippe Falardeau à Berlin, à la suite de la sortie du film en ouverture officielle du Berlinale 2020.

Monsieur Falardeau, pour préparer cette entrevue, je me suis assise au piano à queue du Hyatt Berlin, parce que c’était le seul endroit qui me semblait évoquer l’expression quiet emotional [silencieusement émotif], qui pour moi informe tout le film.

C’est drôle cela, Martin Léon [le compositeur de My Salinger Year] est allé s’y asseoir à ce piano à queue, hier soir.

Vous avez dit en conférence de presse avoir choisi cette phrase pour centrer votre film, mais aussi parce qu’elle vous ressemble. Est-elle aussi centrale dans le livre de Joanna Rakoff [My Salinger Year, 2014] que dans le film ?

Non, ce n’est pas aussi central. C’est important dans le livre, mais il y a beaucoup de choses d’importance simultanée dans le livre que tu ne peux pas explorer dans un film parce que tu ne peux pas explorer plusieurs couches en même temps. Le quiet emotional dans la vraie lettre du garçon de Winston-Salem qui écrit à Salinger, c’est un lapsus.

Un lapsus ou un extraordinaire jeu de mots avec quiet emotional, qui signifie « très émotif » ?

Ce n’est pas un jeu de mots. À moins que je… En fait, cela n’a pas d’importance ! Je pense qu’un lapsus informe sur la pensée de quelqu’un. Et elle, Joanna [Margaret Qualley], se rend compte que c’est ce qu’elle-même est devenue. La difficulté du film, parce qu’il n’arrive rien de spectaculaire, c’est comment créer cette tension qui va soutenir l’intérêt du spectateur. Il faut que ce soit quelque chose qui est non dit, mais qui est là depuis le début. Joanna se fait un peu embobiner par un mec et devient sa blonde du jour au lendemain, sans trop savoir pourquoi et sans avoir dit à son autre gars qu’elle le laissait. Tout est non dit. Puis là, elle est prise dans du non-dit et se retrouve dans une agence où on lui dit « Toi, tu n’écris pas des histoires ? Parce que moi, je n’embauche pas quelqu’un qui écrit des histoires ! » et elle répond « Non, je n’écris pas d’histoires », alors que oui, elle en écrit. Et là, elle se retrouve dans un entonnoir de non-dits qui informe sur qui elle est, sur ce qu’elle garde à l’intérieur d’elle. Et donc, il y a un autre moment central dans le film où elle dit « Comment se fait-il qu’on fasse tous semblant ? ». Il y a un passage dans le livre que je reprends, quand elle écrit la lettre pour répondre au garçon de Winston-Salem avec le dictaphone et qu’elle dit « We’re all pretending that everything is fine » et au fond, il n’y a rien qui est fine. Et je pense qu’elle a vécu cela dans sa propre vie. Joanna Rakoff n’a pas été voir la vraie Margaret [Sigourney Weaver] à la maison avec un bouquet de fleurs, mais elle en parlait dans son livre comme une intention qu’elle portait et je me suis dit « Ah ! C’est une porte. Il faut l’ouvrir et faire une scène avec cela ».

Et filmer quiet emotional, on fait cela comment ?

Ben, c’est des gros plans sur des visages…

Je dis cela parce que la lumière est très particulière, comme une bulle d’or qui nimbe Joanna.

Oui, c’est une lumière éthérée. C’est ce que je souhaitais avec la directrice photo Sara Mishara. Le film commence avec Joanna qui regarde à la caméra et qui invite le spectateur dans une convention où il est dit « Je vais vous raconter quelque chose qui vient de se passer, avec le recul ». Et là, on est dans cette bulle, qui permet aussi des apartés un peu plus poétiques. Donc la lumière devait centrer sur Joanna parce que, et je reviens sur cette explication, étant donné que ce n’est pas une histoire avec des revirements de situation, c’est une histoire où tu dois être dans la perspective et dans l’intimité de quelqu’un. La lumière devait composer avec cela.

Et l’esthétique que vous cherchiez, au-delà de la bulle, dans New York ?

New York, c’était un peu ce qu’on pouvait faire avec les moyens qu’on avait. Il fallait que je respecte certaines choses au niveau de la crédibilité, mais les tournages ont eu lieu à Montréal, donc c’était plus de dire « Je suis dans le Brooklyn des années 1990, c’était un peu plus sale et je ne peux pas ouvrir le champ de la caméra, parce que je n’ai pas les moyens, on est à Montréal ! ». Après, cela devient Manhattan dans la rue. Cela je pense qu’on l’a bien eu même s’il y a très peu de scènes. Et après, c’est l’agence littéraire. Mais l’agence donne une coloration au reste du film qui est hors du temps parce que quand on rentre dans l’agence, on n’est plus en 1995, on est presque en 1930. C’est ce qui donne la coloration ambrée au film, parce que ce sont des textures de vert foncé, de brun, d’or, c’est de l’art déco et donc c’est ce qui donne la coloration au film et à ce New York-là. On a refait les décors de l’agence de Salinger dans l’édifice Halstead à Montréal, selon la description du livre de Joanna Rakoff. Et la vue de l’extérieur c’était des édifices de Montréal, la Banque Nationale, la Banque de Montréal, mais cela avait l’air de Manhattan. L’esthétique que je voulais c’était une caméra relativement stable, posée, proche de Joanna, avec des moments exutoires comme le moment de danse où là, on ouvrait un petit peu et on utilisait la steady cam…

[Ici, notre entrevue s’est interrompue cinq minutes à cause de l’apparition d’une tornade. Une splendide tornade de gens qui embrassaient et remerciaient Falardeau avec effusion et proposaient de travailler à nouveau avec lui, particulièrement Sigourney Weaver, vêtue d’un sublime tailleur pantalon rose et noir qui lui faisait une silhouette de rêve. La vie de critique, parfois, peut être un grand cadeau !]

Je ne vais pas vous demander si Sigourney Weaver est facile d’approche…

Très facile d’approche ! C’est seulement la nervosité de rencontrer quelqu’un que tu as vu pendant des années… Le problème avec les stars ce sont les barrières que constitue l’entourage. Une fois que cela est franchi et que commence le travail, tu parles comme avec n’importe qui. Ce qu’elle aimait c’est que des fois je me roulais par terre, j’allais me cacher en dessous du bureau pour faire rire le monde, pour me déstresser aussi. Les acteurs sont tout le temps dans des situations de jeu. C’est cela qu’ils font, ils jouent. Et moi aussi, je joue. Je ne joue pas leur rôle, je joue moi-même.

Séquences à la Berlinale 2021 – Jour 6

7 mars 2021

La mif (Fred Baillif) – Génération – Ours de Crystal du Meilleur film jeunesse 14 plus

Coups de poing au cœur

C’est un film coup de poing. Pas seulement parce qu’il montre un groupe d’adolescentes dans un foyer pour jeunes en nous révélant l’intimité de leur lutte pour leur survie au sein d’un système en panne. C’est aussi parce que ces jeunes filles ont trouvé au sein de ce groupe qui ne s’est pas choisi, leur mif, leur famille. Et que cette famille leur est essentielle.

C’est un film coup de poing. Pas seulement parce qu’il montre les interactions souvent brutales de jeunes dans un foyer mais aussi leurs éducateurs, menés avec empathie par la directrice Lora (Claudia Grob), leurs difficultés, leurs maladresses et leurs coups de barre.

C’est un film coup de poing. Pas seulement à cause des abus et négligences qu’ont subi ces jeunes filles, mais aussi les abus qu’elles commettent, les crises qu’elles engendrent par colère ou par défi, sans en comprendre la portée.

C’est un film coup de poing. Pas seulement parce qu’il superbement joué par des actrices qui parviennent à nous faire rire autant qu’elles nous font pleurer. C’est aussi parce que le montage déconstruit de leurs histoires et de celle de Lora est un bijou de précision qui garde l’intérêt du spectateur sans le perdre dans des méandres.

C’est un film coup de poing. Pas seulement à cause de la précision de ses cadrages et la beauté de ses gros-plans mais aussi parce qu’en s’approchant au plus de la vérité sans chercher à faire joli, il nous montre une splendide et éclatante vulnérabilité.

C’est un film coup de poing. Pas seulement pour la pertinence de son écriture, mais parce la sexualité ouverte, branchée et sans complexe d’Audrey (Anaïs Uldry), Novinha (Kassia Da Costa), Précieuse (Joyce Esther Ndayisenga), Justine (Charlie Areddy), Alison (Amélie Tonsi), Caroline (Amandine Golay) et Tamra (Sara Tulu) est un majeur tendu vers l’administration qui les gère et à qui elle fait peur.

C’est un film coup de poing.

C’est un film coup de fouet.

C’est un film coup de couteau.

Un film magnifique qui va droit au cœur.

ANNE-CHRISTINE LORANGER

Séquences à la Berlinale 2021 – Jour 5

6 mars 2021

A Cop Movie (Alonso Ruizpalacios) – Compétition

La police n’a pas tellement la cote, pas plus ici qu’au Mexique où la corruption policière est monnaie courante. Les premiers instants de A Cop Movie d’Alonso Ruizpalacios peuvent surprendre par la bizarre héroïsation du travail policier qu’elles présentent – surtout au générique d’ouverture – mais on sent rapidement que quelque chose cloche. On se trouve d’abord plongé dans une fiction tristement clichée, puis on tombe dans un documentaire stylisé dans sa façon d’imager les témoignages, mais tout aussi affligeant dans son propos. On y découvre les détails du quotidien d’un couple de policiers, Montoya et Teresa. Après plusieurs scènes qu’on aurait souhaitées moins nombreuses, le cinéaste dévoile finalement l’envers du décor et on réalise que les deux agents que l’on voyait depuis le début sont en fait des acteurs.

A Cop Movie se joue de son spectateur, le confronte, mais ce n’est que pour donner plus de force à la critique qu’il fait du fonctionnement de la police mexicaine. Ses multiples couches, à mesure qu’elles se dévoilent, construisent son propos de façon moins directe, mais oh combien plus stimulante! La démarche de Ruizpalacios ne s’arrête pas à une banale représentation de surface de l’univers policier, approche qui se serait contentée d’adopter un point de vue uniquement extérieur. Il a eu la brillante idée de faire passer les acteurs incarnant Montoya et Teresa par un processus d’immersion d’une centaine de jours que ceux-ci devaient filmer et documenter. Ils étaient entre autres obligés de participer à une formation académique et d’accompagner des agents en patrouille. Par le biais de leurs témoignages et de ceux d’ex-policiers, A Cop Movie permet une incursion plus tangible et mieux documentée dans le monde bien particulier de la police mexicaine.

Il ne faut cependant pas s’attendre ici à de grandes révélations, l’enjeu principal du film étant le système de corruption en place, chose que personne n’ignore au Mexique. La proposition artistique demeure toutefois unique et entièrement réussie, ce qui n’était pas gagné d’avance pour une œuvre à la structure aussi complexe. Alors que les films hybrides articulent en général assez mécaniquement documentaire et fiction, Ruizpalacios propose pour sa part une singulière imbrication qui parvient à véhiculer un propos homogène et étayé.

JÉRÔME MICHAUD

Inteurodeoksyeon (Introduction) – (Hong Sang-soo) – Compétition – Ours d’argent meilleur scénario

Interactions dans le désordre

Après s’être longuement penché sur les interactions féminines, Hong Sang-soo nous montre ici l’univers d’un jeune homme, Young-ho (Seok-ho Shin). Beau, grand, intelligent, gentil, il semble avoir tout pour lui. Et pourtant, il n’arrive pas à avoir de contact avec son père. Et pourtant, sa copine qui étudie la mode en Allemagne, le quitte pour un Allemand. Et pourtant, il interrompt sa carrière d’acteur à cause de trop de pudeur.

Nous l’avons dit, nous le répétons, Hong Sang-soo est le cinéaste de l’incertitude. C’est aussi vrai ici. Divisé en chapitres, Introduction est constitué d’une série d’interactions dans le désordre (mais l’est-ce vraiment?), à des mois, voire des années d’intervalle où Young-ho, son père, sa mère, sa copine, la mère, l’amie de cette dernière et un ami célèbre de son père discutent et fument d’innombrables cigarettes sans que ces discussions aboutissent sur l’écran. Elles aboutissent, bien sûr, mais dans la tête du spectateur. Le réalisateur nous laisse juste assez d’information pour que nous puissions nous forger notre propre scénario, tout en restant dans l’incertitude. Young-ho deviendra-t-il acteur? Se remettra-t-il avec la copine qui l’a laissé et qu’il retrouve à la fin sur une plage?

Autrement dit, Hong Sangsoo nous envoie le début d’une situation de vie et nous laisse imaginer la suite. Le point de ce qu’il montre, au sein de dialogues vagues en surface mais diablement précis quand on comprend ses intentions, ne sont pas les paroles mais l’échange, l’être ensemble, dans sa fragile humanité, ses inconstances et ses pudeurs. À cette humanité le spectateur – quand il accepte de jouer le jeu, ajoute la sienne aux beaux plans en noir et blanc.

Hong Sang-soo, qui lui-même fume comme une cheminée (voir notre entrevue dans Séquences intitulé Une cigarette avec Hong Sang-soo, Séquences no 308, Mai-Juin 2017) montre ses interactions les plus parlantes alors que ses personnages prennent une pause-cigarette. La société coréenne tout entière semble alors contenue dans l’œil du cinéaste lors de ces échanges subtils, comme toujours filmés de côté à l’aide de plans fixes. Et, peut-être parce que depuis plusieurs années il tourne à l’étranger, elle nous devient accessible à nous aussi. Telle une petite fenêtre qui s’ouvre dans la chambre enfumée des cloisonnements culturels.

ANNE-CHRISTINE LORANGER

Séquences à la Berlinale 2021 – Jour 4

5 mars 2021

Ballad of a White Cow (Behtash Sanaeeha et Maryam Moghadam) – Compétition

L’an dernier, l’Ours d’or a été décerné à Mohammad Rasoulof pourThere Is No Evil, œuvre de fiction dénonçant l’emploi de la peine de mort en Iran. Cette années, le prestigieux prix aurait pu être attribué à un autre film iranien – mais le jury en a décidé autrement – le très réussi Ballad of a White Cow de Behtash Sanaeeha et Maryam Moghadam (aussi actrice principale du film), ce qui aurait été d’autant plus inusité que l’œuvre traite en partie des mêmes enjeux.

Le film ne perd pas de temps avant d’engager son spectateur dans un drame déchirant de tristesse : un an après la mort de Babak, exécuté pour meurtre, un représentant du système de justice apprend à Mina, la femme du défunt, qu’un individu a avoué être l’auteur du crime, que son mari a donc été mis à mort pour rien, par erreur. Comme c’est souvent le cas dans le grand cinéma iranien, Ballad of a White Cow dénonce les pernicieux rouages étatiques et sociaux qui conduisent à des situations insoutenables pour ceux qui les vivent. Ici, l’erreur judiciaire est absolument irréparable et le manque d’empathie pour Mina déplorable. Même si une somme d’argent lui est offerte, rien ne pourra ramener le père de sa fillette, Bita, qu’elle élève maintenant seule. Pour en remettre, la famille Barak, avec qui Mina est en froid, tente de lui en retirer la garde. Toute cette chute s’arrête nette lorsque Reza, mystérieux ancien ami de Barak, débarque à la rescousse de Mina.

Alors qu’on suivait constamment Mina depuis le début, Sanaeeha et Moghadam la délaisse un instant pour révéler au spectateur ce qu’elle continuera d’ignorer : Reza l’aide parce que, étant l’un des juges qui a condamné à mort Barak, il se sent coupable et souhaite racheter sa faute. Sanaeeha et Moghadam livrent une histoire au scénario impeccable qui sait émouvoir et toucher son spectateur d’un bout à l’autre. À l’aide d’une mise en scène précise et sans fioriture, Ballad of a White Cow parvient à donner corps à une relation fragile qui unit deux être délaissés et meurtris. Alors que le récit tend à les rapprocher, les cinéastes suggèrent à plusieurs reprises la frontière qui les sépare. Une bien étrange histoire d’amour, impossible certes, mais lorsqu’il ne reste rien d’autre, qu’une pléthore d’impératifs sociaux et religieux ont restreint les possibles, la vie continue tout de même par-delà les injustices et la souffrance.

JÉRÔME MICHAUD

Théo et les métamorphoses (Damien Odoul) – Panorama

Fiction documentaire poétique (hé oui!)

Dans la série des films inclassables, Théo et les métamorphoses constitue une œuvre de choix. Trop beau et trop finement filmé pour se classer dans la catégorie des films « alternatifs », à la fois docu, fiction et poème cinématographique, cette œuvre a le mérite de montrer un jeune homme souffrant de trisomie B dans son monde intérieur, ses rêves, ses divagations et ses délires. Si l’œuvre de Damien Odoul trouve le moyen de garder son auditoire relativement captif grâce à la beauté de ses images et à l’originalité de son propos, il peine à vraiment intéresser.

Théo, âgé de 22 ans, vit avec son père photographe dans une vallée boisée en marge du monde. Selon le jeune homme, qui narre sa réalité en voix hors-champ, leur maison est un camp secret pour créer des maîtres d’arts martiaux. Soumis à une discipline rigide par un père peu chaleureux, Théo s’entraîne tous les jours aux arts martiaux et rêve de devenir champion du monde de boxe thai. Il rêve d’être bien des choses, mais ses rêves sont souvent limités par la présence autoritaire de son père. Quand ce dernier s’en va sous prétexte d’une « non-exposition » de photos à préparer, l’imaginaire de Théo part en cavale. On le suit, sans savoir si vraiment il étrangle son père et l’envoie par le fond dans la rivière, si vraiment il forge une amitié avec un serpent, si vraiment il se croit quand il dit vouloir devenir cinéaste.

Le monde de Théo est en fait une utopie, dans laquelle il « nique sa trisomie », dans laquelle il est le plus fort, dans laquelle il est un amoureux et un créateur. Créateur, il l’est cependant, au sein de rêves de plus en plus fous, sans doute pas si éloignés des nôtre alors que le confinement nous gratouille de partout. Théo a cependant la grâce de métamorphoser les gratouillements de sa solitude en poésie et à se donner une discipline qui fait défaut à la plupart d’entre nous. Notre société, nous montre le film de Damien Odoul, aurait beaucoup à apprendre de lui.

ANNE-CHRISTINE LORANGER

My Salinger Year

Trouver doucement sa voix

Julie Vaillancourt

Présenté en ouverture du 70e Festival international du film de Berlin (Berlinale), soit il y a près d’un an, My Salinger Year trouve enfin sa place sur les écrans. Si la pandémie fut désastreuse pour sa distribution, certaines critiques peu élogieuses à la Berlinale n’ont guère aidé. Pourtant, My Salinger Year n’est pas un mauvais film, au contraire. Sans être un grand film, cette coproduction Canada-Irlande possède des qualités indéniables.

Après avoir eu un coup de cœur à la lecture du roman éponyme et autobiographique de Joanna Smith Rakoff, publié en 2014, le réalisateur Philippe Falardeau en écrit le scénario. À l’instar du roman, le film nous plonge dans le New York des années 1990, où Joanna (Margaret Qualley) jeune diplômée désirant devenir écrivaine, est embauchée à l’agence littéraire qui représente le grand écrivain J.D. Salinger. Elle sera assignée, par sa patronne (Sigourney Weaver), à répondre aux lettres des admirateurs de Salinger. Certains bémols, notamment en ce qui concerne la caractérisation des personnages, tendent à jouer sur la vraisemblance de la trame narrative; Joanna avoue d’ailleurs n’avoir jamais lu le classique The Catcher in the Rye, qui a fait la notoriété de l’écrivain américain. Publié en 1951, il est rapidement devenu un bestseller et son empreinte dans la culture populaire reste indélébile (pensons à Mark David Chapman, l’assassin de John Lennon, qui s’identifiait au héros du livre). Si cette omission semble déjà étrange pour une diplômée en littérature qui aspire à devenir écrivaine, il semble d’autant plus étrange qu’elle ne soit pas davantage embarrassée lorsque son copain lui en parle, ou qu’elle ne s’empresse pas de lire l’ouvrage à succès de celui dont elle écrit les lettres.

D’ailleurs, cette urgence de lire et d’écrire que semble posséder tout écrivain en devenir (son copain, par exemple) ne semble pas aussi vive chez Joanna. Nous sommes loin ici de l’urgence d’écrire (et de subvenir à ses besoins) de Lee Israël dans Can You Ever Forgive Me ? (2018, Marielle Heller), ou encore de l’urgence de créer (et de résoudre le syndrome de la page blanche) de Charlie Kaufman (mise en abyme du scénariste) dans Adaptation (2002, Spike Jonze). Avec My Salinger Year, on assiste plutôt à l’incursion d’une jeune fille dans le milieu littéraire, son éveil quant à la ville de New York et son inspiration. Il s’agit davantage de possibilité, de recherche et d’exploration, plutôt que de concrétisation et de création. Joanna est aux balbutiements de ce qui lui permettra de trouver sa voix d’écrivaine. Et dans le rôle de cette jeune écrivaine en devenir, la charismatique Margaret Qualley tire son épingle du jeu grâce à une interprétation juste alliant candeur, sensibilité et force tranquille. Pour sa part, Sigourney Weaver, avec son grand talent et sa classe habituelle, semble ici jouer au second plan, malgré son rôle d’autorité. Cela dit, c’est au parcours de deux femmes dans le milieu littéraire qu’on assiste, alors que les hommes demeurent (pour une rare fois) dans l’ombre, à l’instar de Salinger. On suit ainsi le parcours professionnel de Joanna qui aspire à trouver doucement sa voie.

Il n’est guère facile d’adapter un roman pour l’écran, puisqu’il souffrira nécessairement de la comparaison, malgré d’irrévocables différences entre les deux médiums. Philippe Falardeau propose néanmoins une adaptation fidèle, mais également libérée, à la manière de sa protagoniste, notamment en ce qui touche le monologue intérieur, non transposé en narration traditionnelle, qui fait entendre sa voix par le biais de son vécu et de ses actions quotidiennes. En ce sens, quelques adresses à la caméra viennent pimenter la façon de narrer le récit et flouer l’espace-temps, technique habile pour dynamiser le récit. La première apparition de Joanna à l’écran est, en ce sens, exemplaire : « J’ai grandi dans une banlieue tranquille, au nord de New York. Lors d’occasions spéciales, mon père m’emmenait en ville et nous allions manger un dessert au Waldorf ou au Plaza. J’aimais regarder les gens autour de nous ; ils semblaient avoir des vies intéressantes. Je voulais être l’un d’eux. Je voulais écrire des romans et parler cinq langues et voyager. Je ne voulais pas être ordinaire, je voulais être extraordinaire. » À la manière de cette scène, celles présentant un garçon (Théodore Pellerin), admirateur de Salinger lui écrivant ses états d’âme sur papier, insufflent rythme et originalité à la trame narrative. Produit par la société montréalaise micro_scope (Guibord s’en va-t-en guerre, Monsieur Lazhar, C’est pas moi, je le jure ! et Congorama) en coproduction avec la société irlandaise Parallel Films, My Salinger Year a été tourné à Montréal. La direction de la photographie, signée Sara Mishara, doublée de la conception visuelle d’Élise de Blois et de la direction artistique de Claude Tremblay, maquille, à s’y méprendre, Montréal aux couleurs de New York. Il en est de même pour les décors feutrés (et décalés) de l’agence littéraire, où les machines à écrire plutôt que les ordinateurs sont privilégiées, même si l’on est en 1995. Il en découle un « film d’époque » vraisemblable qui nous plonge au cœur d’un passé, certes contemporain. La musique, composée par Martin Léon, qui signe la trame sonore de plusieurs films de Falardeau, appuie le récit sans forcer l’émotion ou sombrer dans l’anecdote. De l’émission de télévision La course destination monde (1988) qui l’a fait connaître à son premier long métrage de fiction, l’original La moitié gauche du frigo (2000), en passant par Monsieur Lahzar (2011), nommé aux Oscars et qui assied sa réputation, le cinéaste québécois signe ici son troisième long métrage en anglais, après le touchant The Good Lie (2014) et une autre histoire inspirée de faits réels, celle du boxeur Chuck Wepner dans The Outsider (2016). Naviguant avec aisance de productions francophones à anglophones, du Québec aux États-Unis, la filmographie de Philippe Falardeau a ce je-ne-sais-quoi qui oscille sur la mince ligne entre film d’auteur et cinéma commercial. Son septième long métrage, My Salinger Year, n’y fait guère exception. Comme le disait lui-même le cinéaste lors de sa classe de maître au Festival du nouveau cinéma, où son film clôturait l’évènement : « Il y a toujours une perception que mes films ont du succès, mais c’est pondéré, car au Québec ça reste relativement modeste. Aucun cinéaste ne fait des films pour ne pas qu’ils soient vus chez eux… Il y a parfois une rupture entre le public ici et mes films et je ne comprends pas pourquoi… C’est vrai qu’il y a une dichotomie entre film d’auteur et succès commercial, bien qu’il y ait des exceptions, comme C.R.A.Z.Y, par exemple, mais c’est difficile à prévoir. D’ailleurs, Monsieur Lazhar est mon plus grand succès commercial alors que ce n’est pas un synopsis qui fait courir les foules le vendredi soir. » À n’en point douter, ce qui frappe dans les choix de projets du cinéaste demeure ce qui l’a propulsé sur la scène internationale ; il choisit des sujets qui le font vibrer, tel un « attrape-cœurs », pour citer le titre francophone de Catcher in the Rye.