Articles récents

No Ordinary Man

1er avril 2021

Redéfinir Billy Tipton

Virginie Pronovost

Il va sans dire que l’histoire de Billy Tipton surprend, pour ceux étant peu familiers avec lui. Ce musicien jazz à la carrière prolifique a, malgré lui, créé un scandale lorsque son identité transgenre a été découverte et révélée après son décès en 1989. À l’époque, les médias de masse ont à tout prix cherché à mettre en doute sa véritable identité, plutôt que de tenter de le comprendre, selon sa perspective, celle de ses proches et de la communauté transgenre en général.

Si, suite au décès de Tipton, ces mêmes médias à sensation se sont donné comme déplaisante mission de ternir son image, de le dépeindre comme un être cachant un terrible secret, le devoir du documentaire No Ordinary Man a plutôt été de lui redonner le respect lui étant dû, de nous faire comprendre son talent, ainsi que son désir d’une vie simple et intime. De plus, le documentaire souligne son importance au sein de la communauté transgenre, une importance ignorée par son fils adoptif Billy Tipton Jr, acteur essentiel du film, avant sa contribution à celui-ci.

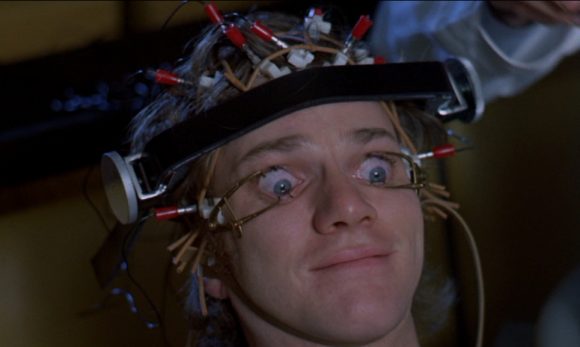

No Ordinary Man est l’œuvre de l’artiste transgenre Chase Joynt et de la réalisatrice cisgenre Aisling Chin-Yee. L’histoire de Billy Tipton est racontée par différents participants issus de la communauté transgenre. Parmi les intervenants se retrouvent des acteurs auditionnant pour le rôle de Tipton, des écrivains transactivistes, des musiciens, des professeurs, etc., chacun s’exprimant sur ce qu’il représente en tant que personne transgenre à la carrière accomplie. Tenant compte de l’angle choisi par Chin-Yee et Joynt pour dépeindre Tipton, le documentaire n’est pas présenté sous forme de biographie chronologique et « standard ». En effet, les curieux avides d’en savoir davantage sur sa carrière devront consulter d’autres sources. Bien que dans No Ordinary Man certains faits sur sa carrière musicale soient présentés ici et là par les différents intervenants, le sujet de la transidentité reste central. À noter que cette approche ne rend pas le documentaire moins intéressant, mais encourage plutôt les réflexions quant à la façon dont nous interprétons le monde nous entourant et quant à l’oppression des personnes transgenres au sein de ce monde qui, malheureusement, ne les accueille pas toujours à bras ouverts.

Grâce à différents enregistrements d’archives, la musique de Tipton se mêle à celle de Rich Aucoin. Cependant, l’ambiance jazzy, calme, à l’image – nous le soupçonnons – de Billy Tipton est plutôt dépeinte de façon visuelle. En effet, c’est principalement dans un club de jazz décoré de velours rouge et de chandelles que les participants discutent de ce que représente Tipton. À l’occasion, un instrument de musique s’ajoute au décor, accentuant ainsi l’idée d’illustrer une telle ambiance. Le travail de direction photo de Léna Mill-Reuillard présente des prises de vues lumineuses, claires et visuellement agréables, à travers des mouvements de caméra fluides et doux, représentant ainsi l’homme que Billy Tipton était, comme il est décrit par sa femme, Kitty Kelly, et son fils. À cela s’ajoute un montage alternant les images et vidéos d’archives, les vues aériennes, la session d’audition et les entrevues dans le club de jazz. Soulignons d’ailleurs l’impressionnante netteté des photos d’archives montrées à l’écran.

À sa sortie, No Ordinary Man s’est mérité divers prix et nominations, dont une sélection au top 10 des meilleurs films de l’année lors du Festival international du film de Toronto, le Prix du meilleur long-métrage canadien au Inside Out Film Festival ainsi que les prix Magnus Isacsson et Nouveaux Regards aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal. No Ordinary Man puise sa qualité non seulement dans le choix de son sujet, mais également dans son exécution. Il s’agit là d’une œuvre rendant magnifiquement justice à Billy Tipton.

No 326 – L’œil qui pétille

30 mars 2021

Je me suis lancé comme défi cette année de voir tous les films du top 100 du British Film Institute. Ce palmarès, créé en 1952 et mis à jour tous les dix ans, fait figure d’évangile; vous pouvez le remercier si vous savez sans le savoir que Citizen Kane est « the greatest film of all time », (Vertigo lui a par contre ravi sa palme en 2012). Petite crème apaisante sur l’anxiété : j’ai vu la majorité des entrées de cette liste canonique (76 % au moment d’écrire ces lignes). Il y a encore quelques omissions gênantes au tableau de chasse (La dolce vita, Ugetsu) et certains films seront revus pour dissiper toute incertitude (ai-je vu cet Ozu, ou le confonds-je avec un autre ?), mais dans l’ensemble, l’exercice n’est pas que profitable, il est également hautement réjouissant.

Épaulé par Letterboxd, je dissèque donc avec une attention maladive la plus insignifiante évolution dans mes statistiques de visionnement. Réseau social des cinéphiles, Letterboxd permet à ses abonnés et abonnées payants d’accéder à un nombre considérable d’informations relatives aux films qu’ils ont vus. Les plus prédisposés – et j’en suis – peuvent ainsi se repaître dans une abondance d’informations toutes les plus superflues les unes que les autres. Par exemple, je peux vous nommer l’actrice dont j’ai vu le plus de films en 2017 (France Castel – les perspicaces comprendront que j’avais vu beaucoup de Forcier) et celui de mon studio américain chouchou en 2020 (Paramount). Je peux vous dire que dans ma vie j’ai vu 33 Scorsese, 14 Mike Leigh et 11 Shōhei Imamura. Que ma décennie favorite est celle des années 1950. Que j’ai vu sept films thaïlandais, autant d’égyptiens, mais encore aucun de l’Afghanistan. Et ainsi de suite, à en faire somnoler Paul Houde. Chaque clic sur une année, un réalisateur, une directrice de la photographie ou un comédien fait défiler un cortège infini de nouveaux films insoupçonnés et intrigants. C’est le jeu de la taupe, mais chaque coup de mailloche est en fait un coup d’épée dans l’eau.

Comment pourrais-je satisfaire une bonne fois pour toutes le cinéphile en moi ? Que d’heures mal investies au fil des ans ! Je dois m’activer et entraîner mon muscle cinéphile. Fini les écarts de conduite, fini les facilités, je délaisse les plateformes aisément accessibles au profit des coins les plus malfamés d’Internet. Je veux du rare, de l’introuvable, du difficile mais nourrissant, des perles : un lien torrent d’un obscur pinku eiga, un coffret DVD bootleg des œuvres de Straub-Huillet, un .mov d’un Jonas Mekas partagé par un ami via WeTransfer. Les pupilles dilatées, devenues des trous noirs absorbant toute lumière, je suis le monstre du Voyage de Chihiro à l’appétit vorace. Je dois parachever mon œuvre de visionnement ! Tout voir sans distinction ! Tous les muets de Lubitsch, tous les westerns de la Republic Pictures, tous les films en Technicolor trichrome, tous les Police Academy ! Vingt-quatre images par seconde ? J’en veux le double, le triple ! L’intégral du septième art dans ma mémoire vive, branché dans mes veines ! Et quand j’aurai tout vu, tel un roi fou régnant sur un royaume désert, seulement là pourrai-je m’assoupir l’esprit tranquille. En attendant vous m’excuserez, mais je vous quitte pour aller voir Sunrise de Murnau.

Pouvez-vous croire que je ne l’ai jamais vu ?

JASON BÉLIVEAU

RÉDACTEUR EN CHEF

Les Vidéographes au FIFA – Tracking shots

26 mars 2021

Jason Béliveau

Le centre d’artistes Vidéographe célèbre cette année ses 50 ans et pour l’occasion le cinéaste Luc Bourdon (La mémoire des anges, La part du diable) a eu la tâche de « monter » deux programmes de courtes vidéos pigeant parmi un demi-siècle de création faste (plus de 2300 œuvres), présentés en ce moment dans le cadre du Festival international du film sur l’art.

L’avènement de la vidéo au Québec au début des années 70 amène un vent de liberté favorisant les expérimentations. Les vidéastes utiliseront leur outil d’enregistrement à d’autres fins que les cinéastes, ceux-ci souvent prisonniers d’une dichotomie fiction/documentaire. Les captations de performances iront côtoyer des images plus personnelles, filmées à la première personne sous forme de confession, près du journal intime.

Les programmes se déclinent d’ailleurs de cette façon. Le premier (Le théâtre de mes images) est concerné selon Bourdon par « l’idée de l’autoreprésentation, de ce selfie devenu très commun. » Le deuxième programme (Performance pour un écran) se concentre justement sur l’apport de la vidéo dans le développement des pratiques performatives.

Du propre aveu de Bourdon, « [f]aire de la programmation, je n’y vois pas de différence avec le montage, il suffit de savoir la longueur du souffle à tenir. […] Chaque morceau fait partie d’un grand puzzle. Les œuvres font partie d’un tout, mais doivent se répondre. »

Parmi les incontournables des deux programmes, notons d’abord Oh la la du narratif de Sylvie Laliberté, journal intime aux touches naïves sur l’attrait des contraires, alors que Laliberté narre poétiquement sa relation amoureuse avec un prisonnier sur des images d’elle qui danse, heureuse, insouciante presque. Il y a aussi le remarquable Joan and Stephen (Monique Moumblow, 1996), débutant dans une mise en scène formaliste, très près du film noir ou du mélodrame, avant de basculer vers une confession fantasmée de la cinéaste. Ce survol d’une pratique méconnue est une invitation à plonger dans la Vithèque de Vidéographe en ligne et de prolonger le plaisir et les découvertes.

Citations de Luc Bourdon tirées d’une entrevue menée par Nicole Gingras dans le cadre du FIFA

Pour voir les programmes (jusqu’à dimanche le 28 mars)

Vidéographe 1 – Le théâtre de mes images

Vidéographe 2 – Performance pour un écran