Articles récents

Top 2019 – Jean Beaulieu

2 janvier 2020

1. Parasite (Bong Joon-ho)

Palme d’or méritée. Un film qui allie subtilité de mise en scène avec un scénario en béton. De loin le film le plus original de l’année.

2. Ex-aequo — trois films qui sortiront en salle en 2020 mais vus en festival en 2019

Les Misérables (Ladj Ly), Une grande fille (a.k.a. Beanpole) (Kantemir Balagov) et Portrait d’une jeune fille en feu (Céline Sciamma)

Trois films très différents (un drame social contemporain explosif, un drame de guerre au scénario très peu prévisible et vu du point de vue de deux femmes, et un film d’époque aux accents féministes porté par un souffle artistique peu commun).

5. Joker (Todd Phillips)

Une grande surprise, un film très sombre dont la finale remet tout ce qui précède en perspective.

6. The Irishman (Martin Scorsese)

Comme l’a dit je ne sais plus quel critique : davantage un film sur le vieillissement que sur la Mafia. Scorsese très à l’aise dans le genre qui en a fait un demi-dieu. Merci Netflix (bouh! Hollywood).

7. Jeanne (Bruno Dumont) — vu au FNC

Je l’avoue, je suis un inconditionnel de Bruno Dumont. J’avais quand même trouvé Jeannette plus fort et plus original. Austère et digne de Bresson.

8. The Farewell (Lulu Wang)

Film de nature autobiographique, qui m’a rappelé un peu le Yi Yi d’Edward Yang. Agréable surprise.

9. Marriage Story (Noah Baumbach)

Comparé aux (très bons) films de Woody Allen et à Rohmer, Baumbach nous propose néanmoins son « Scènes de la vie (post-)conjugale », qui ne manque pas d’humour ni d’émotions. À la fois grinçant, tendre et touchant. Merci Netflix (bis).

10. Once Upon a Time… in Hollywood (Quentin Tarantino)

Pas son meilleur (loin de là), mais toujours jouissif pour le cinéphile avec son récit « uchronique », quelques morceaux de bravoure (la scène au ranch Spahn, entre autres) et ses multiples références aux films de série B et obscurs hits populaires de la fin des années 60…

Il y a certains titres que je n’ai pas vus et qui trouveraient peut-être une place ici, mais tant pis. Anomalie (pour moi) : 5 films américains sur 10 (si l’on inclut The Farewell). Mentions honorables, du côté québécois, à Répertoire des villes disparues de Denis Côté, à Matthias et Maxime de Xavier Dolan et à Genèse de Philippe Lesage, ainsi qu’à quelques documentaires vus aux RIDM, notamment deux films allemands basés sur des archives visuelles (Heimat is a Space in Time, de Thomas Heise), et sonores (Status and Terrain de Ute Adamczewski). Quelques autres titres qui ont raté de peu le Top 10 : Zombi Child (Bertrand Bonello), Dogman (Matteo Garrone), Les Hirondelles de Kaboul (Zabou Breitman et Éléa Gobbe-Mevellec), Sorry We Missed You (un Ken Loach de bonne cuvée), Woman at War (Benedikt Erlingsson), Ceux qui travaillent (autre drame du travail du Suisse Antoine Russbach) et le très sombre (dans le sens littéral) Vitalina Varela de Pedro Costa (celui-là pourrait très bien se glisser dans le Top 10, peut-être à la place de Jeanne).

Du côté des déceptions de l’année, Douleur et gloire (la première fois qu’un film d’Almodovar m’a ennuyé), Little Joe (drame sci-fi trop aseptisé de Jessica Hausner), A Hidden Life (Terrence Malick, plus « malickéen » que jamais) et Aquarela (film écolo de Viktor Kossakovsky, qui après une saisissante première séquence en Russie devient un fond d’écran).

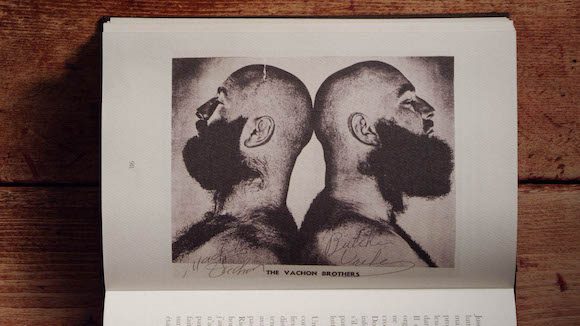

Mad Dog & The Butcher – Les derniers vilains

12 décembre 2019

Quand la lutte était vraie

Jason Béliveau

Pour quiconque ayant un intérêt, même marginal, pour la lutte professionnelle, la famille Vachon revêt des allures royales. Maurice, Paul, Vivian et Luna, sur près de 60 ans, ont gravi les échelons de cet univers concurrentiel pour atteindre des sommets rarement égalés. Le cliché veut que le lutteur perde au change : contre son intronisation au temple du spectacle factice (question fondamentale : la lutte est-elle vraie ?), il renonce à sa santé, mentale et physique, et à une vie familiale conventionnelle. Il s’agit là d’un filon riche en drame exploré il y a une dizaine d’années par Darren Aronofsky dans The Wrestler, où un Mickey Rourke boursouflé par les stéroïdes et les abus décide de retourner dans l’arène une dernière fois, ivre des applaudissements de ses fans. Dans un registre plus ludique, le court métrage québécois Bleu tonnerre, de Jean-Marc E. Roy et Philippe David Gagné, illustrait lui aussi les revers de ce métier ingrat et exigeant.

Mad Dog & The Butcher – Les derniers vilains se concentre sur le dernier survivant de la famille Vachon, Paul « The Butcher ». À bientôt 80 ans, Paul survit comme il peut. Après plusieurs cancers et une chirurgie à cœur ouvert, il parcourt l’Amérique avec sa femme, Dee, de convention en convention, se remémorant ses meilleurs souvenirs accompagnés des siens, allant à la rencontre de celles et ceux qu’il a subjugués dans les années 1960 à 1980, souvent en compagnie de son grand frère Maurice « Mad Dog », figure légendaire intronisée au Temple de la renommée de la WWE, plus grande organisation de lutte professionnelle. Une carafe de café noir à portée de main, il pousse sa marchette à travers la foule, le sourire aux lèvres, heureux du chemin qu’il a parcouru.

Le documentariste de Québec Thomas Rinfret a suivi Vachon et sa femme durant près de cinq ans afin de tourner un film à la hauteur du mythe autoconstruit par le lutteur. Au lieu de s’en tenir au strict minimum, à une formule classique, il accumule les effets, utilise un grand livre d’histoire, « Les derniers vilains », conférant à son film l’aspect d’un conte surréel, narré à la première personne. Ce dernier vilain est aujourd’hui le seul pouvant encore témoigner de l’invraisemblable sur lequel il a fait son beurre et sa gloire. Mais Rinfret réserve aussi de belles minutes à Vivian et à Gertrude « Luna » Vachon, la sœur et la fille adoptive de Paul, lutteuses d’exception, toutes deux décédées dans des circonstances tragiques.

D’ailleurs, le film prend rapidement une tournure élégiaque, au-delà de la force centripète du ring. L’émotion est palpable, notamment lors d’une réunion familiale en Alberta, où Paul rencontre un fils qu’il connaît à peine. Rinfret tient sa caméra à distance, mais ose aller questionner le fils quelque peu amer, pour offrir une autre image de l’homme vieillissant, nous laissant mesurer les revers d’une vie passée à parcourir le monde et à faire la fête. De petites perles sont autrement parsemées çà et là, rendant hommage au caractère narratif de la lutte, laissant Paul raconter sa vie à des inconnus rencontrés au hasard de ses voyages. Il pousse parfois le bouchon, par exemple lorsqu’il annonce sans broncher qu’un combat qu’il a mené contre un charismatique Afro-Américain, alors qu’il incarnait le rôle du méchant Russe Nikolaï Zolotoff, aurait « brisé la ségrégation entre les Noirs et les Blancs dans tout le Texas et dans une bonne partie de l’Amérique aussi. » Et, à l’entendre, gorgé d’enthousiasme, nous raconter ses exploits, une seule envie nous prend, celle de le croire sur parole.

Paul vit ses derniers jours dans une résidence pour personnes âgées qu’il a baptisée « Valhalla », lieu de repos dans la mythologie nordique pour les guerriers morts au combat. « Vieillir, c’est pas pour les peureux », philosophera-t-il. En lutteur ou en père Noël de centre d’achats derrière sa marchette, le désir est le même, celui de divertir, d’émerveiller, de créer un monde où l’impossible est tangible. Thomas Rinfret a signé le portrait fascinant d’un homme plus grand que nature, à l’image du bûcheron légendaire Paul Bunyan, dont les racines seraient apparemment canadiennes-françaises, avec une révérence qui n’exclut jamais la critique. Le résultat tient en haleine comme un match opposant Gilles « The Fish » Poisson et André le Géant au parc Jarry en 1973.

Les Barbares de La Malbaie

27 novembre 2019

Glory Days

Jason Béliveau

Les enjeux du film sportif commercial sont clairs et se soldent au dernier quart du récit. Victoire (généralement) ou défaite (rarement), aboutissements contraires de sacrifices et d’efforts surhumains, l’ambiguïté n’est que rarement admise. Même quand la défaite s’avère en réalité une victoire (Rocky), la sérialisation propre au genre viendra corriger le tir (Rocky II), dans un souci d’aplanir l’injuste, l’aléatoire, le caractère magnifiquement abstrait du match sportif. Tu bûches, tu gagnes. Le cinéma peut être parfois d’une mécanique trop conséquente.

Les Barbares de La Malbaie est la dernière production québécoise en date à se consacrer à notre sport national, source intarissable de passions et d’amertume. Sujet rassembleur oblige, il fallait vendre la marchandise, comme en atteste une bande-annonce vitaminée à la testostérone : blagues de femmes mal-baisées, mises en échec, le tout nappé de la voix d’Éric Lapointe éraillant un sulfureux « Marie-Stone ! » qui n’en finit plus de finir. Mais au travers de ces pépites turgescentes émergent les pointes d’une mélancolie toute particulière, d’un trouble qui déjoue les attentes. Sont visibles les blessures et les rêves déchus d’un joueur de hockey, Yves Tanguay (joliment détestable Philippe-Audrey Larue-St-Jacques), trentenaire qui a déjà passé à « ça » d’être dans la Ligue nationale de hockey.

Film de route versant Alexander Payne (Sideways, About Schmidt, Nebraska), influence assumée du cinéaste Vincent Biron (Prank), Les Barbares suit les frasques de Tanguay, « vedette » d’une équipe amateur qui vient de se tailler une place dans des championnats canadiens qui se tiendront à Thunder Bay en Ontario. Malgré une blessure débilitante au cou et un désaveu de son entraîneur (Jean-Michel Anctil, au curriculum d’acteur de plus en plus enviable), l’étoile déchue fera le pari de traverser les quelque 2000 kilomètres le séparant de ce qu’il considère comme une régénération de sa carrière. À ses côtés, le seul qui croit encore en lui, son jeune cousin Jean-Philippe (Justin Leyrolles-Bouchard), qui rêve un jour d’être agent de joueurs. Qu’il serait du genre à tenir son bout dans une conversation avec le personnage de Fernand des Boys, encyclopédie obsessionnelle de statistiques de hockey superflues, laisse présager une carrière prometteuse.

En chemin, Biron et le trio de scénaristes Éric K. Boulianne, Marc-Antoine Rioux et Alexandre Auger dépeignent en teintes grises les états de ces personnages en quête d’absolu, auxquels viendra se greffer une anglophone dubitative quant à l’issue de leur périple (Erin Margurite Carter). La petite équipe, qui avait déjà collaboré sur la surprise qu’a été Prank en 2016 (sélections à Venise et à Toronto), aime peupler ses films de sympathiques perdants, d’éternels frustrés au cœur d’or, d’êtres essentiellement faillibles. Et au lieu du lustre, nous seront montrés de station en station des autoroutes sans fin, des chambres d’hôtel miteuses, de richissimes joueurs de hockey avec de grosses cabanes montrées comme des châteaux transylvaniens, plantés dans des banlieues sinistres, et des bars miteux à Val-d’Or, localité d’espoirs toujours malmenés. Si le film est parfois drôle, sa structure narrative laisse sans cesse présager qu’une part de tragique attend Yves et son cousin à Thunder Bay.

Nous sommes loin de la pentalogie Les Boys, des histoires « de cul, de sports, de chars, de femmes ». Audacieux dans son obsession à déboulonner les codes du mâle bêta, rayon jack-strap et grosse quille de 50, Les Barbares de La Malbaie préfère interroger un masculinisme glorieux, dévoilé comme déconnecté de la réalité. Tandis qu’Yves fantasme sur son comeback, son cousin Jean-Philippe apprend du monde autour de lui, se met à voir derrière les parures, au-delà des différentiels et des taux de réussite sur les tirs. Il s’affirme, se définit.

À l’autre bout de ces trajectoires déviantes, tracées avec douceur, la patinoire n’est plus qu’une arrière-pensée. Le sport est intérieur et ne tient pas de score. Il peut tout de même être maîtrisé.